2025年初,多家知名企业如顺鑫农业、威领股份、宏和科技及中交地产等,纷纷发布了对旗下控股子公司或参股公司的减资公告,这一趋势引发了市场的广泛关注。以威领股份为例,该公司在1月20日决定减少对全资子公司广东友锂的出资额,减资金额高达1.94亿元,减资后广东友锂的注册资本将大幅缩减至572万元,但威领股份仍持有其100%股权。值得注意的是,此次减资仅涉及未实缴的认缴出资额,无需向减资股东支付任何款项。

威领股份的案例只是新《公司法》实施后,国内企业减资潮的一个缩影。自新法实施以来,企业的经营模式、发展战略、资本管理及风险控制等方面均受到了深远影响。据统计,2024年发布减资公告的上市公司数量已过百家,中小企业的减资势头更为迅猛,部分企业甚至选择了注销。

新《公司法》的修订背景,源于早期“实缴制”在实践中暴露出的种种问题。早期《公司法》要求公司设立时必须缴纳足额资本,导致许多初创企业因资金门槛过高而难以注册。2013年,我国《公司法》进行了重大改革,废除了注册资本最低限额,实行全面认缴制,极大地降低了企业设立门槛。这一改革促进了创业和就业,但随着时间的推移,“天价认缴”、“盲目认缴”及“认缴期限过长”等问题逐渐浮现。

一些企业的注册资本高达万亿元,但实缴资本极低,甚至为零,严重背离了商业常识。例如,某企业的注册资本为7.69万亿元,实缴资本却仅有164万元,认缴出资日期更是远在2049年。这种现象削弱了公司信用的信号传递作用,给市场交易带来了安全隐患。

为纠正这一问题,2023年12月29日新修订的《公司法》引入了注册资本限期实缴制度,要求股东在五年内完成认缴出资,并设立了加速到期制度和未实缴出资时的问责规则,以强化股东出资责任。这一制度的推行,旨在引导创业者理性确定认缴出资额,避免法律风险,同时有效杜绝“空壳公司”和“皮包公司”的存在。

在新旧法规交接的过程中,存量公司的实缴问题成为了关键。大量企业为满足法律要求,采取了多种措施。一部分企业选择充实资本金,提高实缴资本比例。然而,也有企业表面实缴、实际抽逃资金,通过财务过账等方式完成认缴。另一部分企业则选择了工商注销,其中不乏因实缴制带来的资金压力而被迫注销的企业。还有大量企业选择了减资,尤其是那些注册资本过高的企业,减资成为了他们调整资金结构、减轻资金压力的最佳选择。

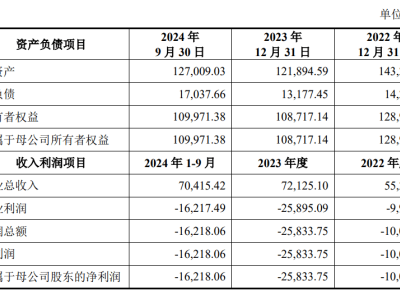

在上市公司中,减资的现象也愈发普遍。2024年,多家上市公司发布了减资公告,涉及对旗下子公司或参股公司的减资操作。这些减资操作主要是基于公司实际经营情况、资金需求以及战略发展目标作出的决定。通过减资,一些企业实现了投资款的回收,优化了资源配置。

新《公司法》的核心治理逻辑在于完善公司治理结构,明确股东、董事和管理层的责任划分,并更多关注利益相关方的权益保护。限期实缴制度的实施,有助于淘汰那些难以承担实缴义务的企业,使注册资本成为企业实力的重要体现,为市场的健康发展奠定坚实基础。然而,限期实缴制的全面落地仍然面临诸多挑战。截至2024年末,仍有大量企业的实缴资本不足注册资本的一半,甚至为零。这些企业注册资本虚高,与实际经营能力严重脱节,不仅扰乱了市场秩序,还导致了企业信用危机。

在减资过程中,企业需严格履行法定程序,包括制定减资方案、召开股东会表决、通知债权人和公告等。同时,企业还应尽早复核减资程序的合法性,及时发现并纠正潜在问题。企业还需及时准确披露信息,确保信息透明度,以减少因信息不对称而导致的误解或信任危机。对于债权人提出的合法合理要求,企业应积极回应,合理限制债权人的选择权,平衡各方利益。