俄罗斯与中国的历史轨迹虽多有相似之处,但在科学领域的发展上,两国却走上了截然不同的道路。俄罗斯,这个广袤的国度,如今已是世界科学界的佼佼者,而中国虽在技术领域取得了显著成就,但在基础科学方面仍显薄弱。那么,俄罗斯是如何在科学领域实现飞跃的呢?

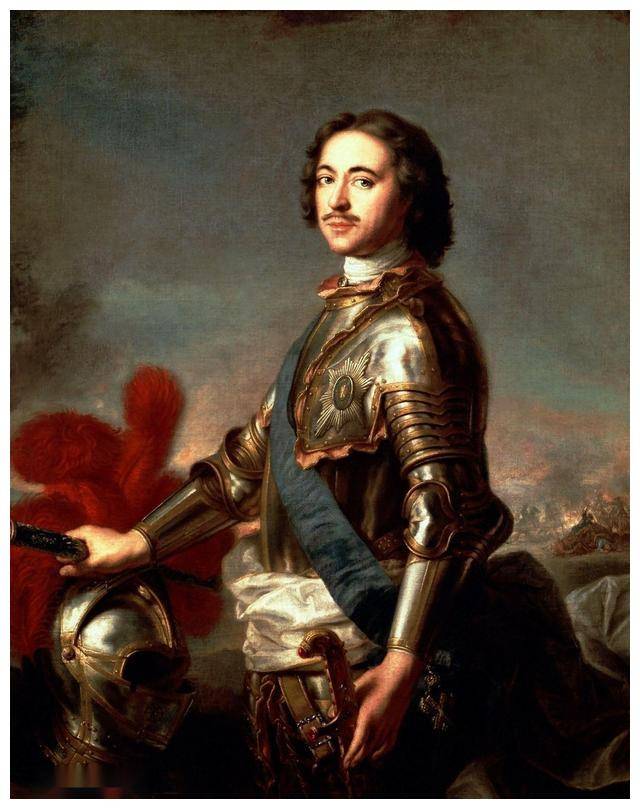

追溯至17世纪,彼得大帝的统治为俄罗斯科学的崛起奠定了基石。在那个时代,俄罗斯还沉浸在农奴制的落后氛围中,但彼得大帝敏锐地意识到国家与西方的差距,毅然决然地踏上了向西方学习的征程。他派遣使团远赴西欧,学习先进的航海、造船技术,并亲自装扮成下士,亲身体验西方文明。回国后,彼得大帝发起了一系列改革,强制贵族子弟赴欧学习,并在全国范围内建立学校,重点教授数学,俄罗斯的教育体系由此初步成型。

为了进一步提升国家的科学水平,彼得大帝还创办了科学院、博物馆等公共机构,吸引欧洲一流学者前来任职。罗蒙诺索夫,这位被誉为“俄罗斯科学之父”的天才,正是在这样的背景下崭露头角,他将欧洲的物理、化学、生物等知识系统地引入俄罗斯,为俄罗斯科学的繁荣做出了巨大贡献。

随着时间的推移,俄罗斯的科学界涌现出了一批批杰出的科学家。欧拉、罗巴切夫斯基、切比雪夫等名字,如今已成为世界科学史上的璀璨明星。他们在数学、天文学等领域取得了举世瞩目的成就,使得俄罗斯的科学水平迅速赶超欧洲列强。

进入苏联时代,俄罗斯的科学事业更是达到了巅峰。列宁高度重视科学和教育的发展,实行免费义务教育,大幅提高教育支出。在二战期间,尽管面临重重困难,苏联仍坚持加大对教育和科学的投入,使得苏联在战后迅速成为世界科学界的领头羊。冷战期间,苏联在核能、太空、电子信息等领域与美国展开了激烈的竞争,并多次取得领先。

然而,苏联的教育体系在二战后也逐渐暴露出了一些问题。由于过于注重工业化和服务于国家需求,苏联的教育在普遍义务教育完成后陷入了停滞和僵化。尽管如此,得益于历史积累,俄罗斯的科学水平依然在全球保持领先地位。

相比之下,中国的科学发展历程则显得曲折而缓慢。尽管从洋务运动开始,中国就踏上了向西方学习的道路,但学习的深度和广度远不及彼得大帝时期的俄罗斯。直到新中国成立后,中国才开始大规模学习苏联的教育和科技模式,取得了显著成就,培养了大批工业化人才。然而,过于注重实用性的教育体系也导致中国在基础科学领域的培养耐心不足。

如今,中国在技术领域取得了举世瞩目的成就,但在科学领域仍显薄弱。面对这一现状,我们需要深刻反思并借鉴俄罗斯等国的成功经验。只有加强基础科学教育,培养更多具有创新精神和科研能力的人才,中国才能在世界科学舞台上占据一席之地。