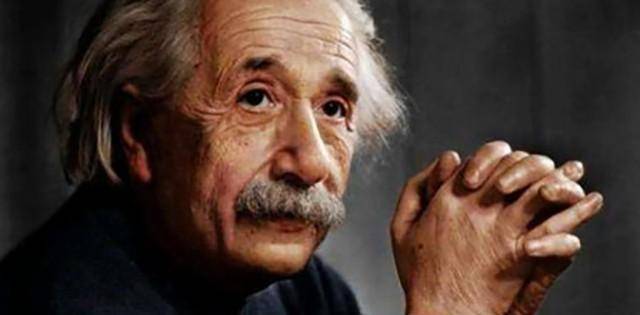

在探讨科学与文化的交汇点上,一个历史片段引发了持久的讨论。这一讨论围绕着阿尔伯特·爱因斯坦,这位20世纪最伟大的物理学家之一,以及他在两次访华后对中国社会的观察。

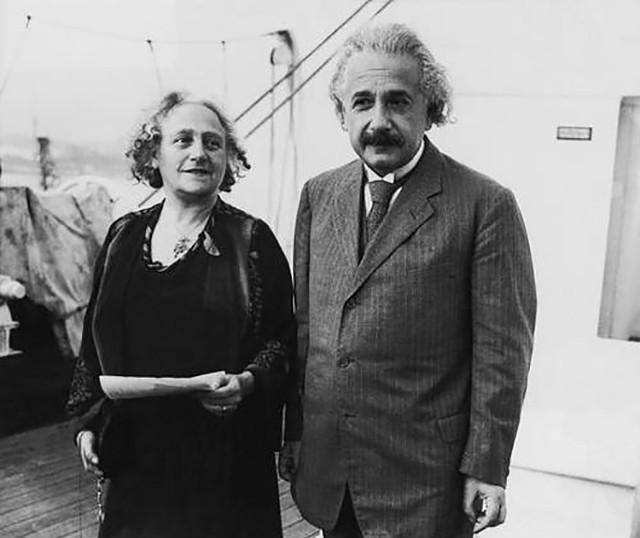

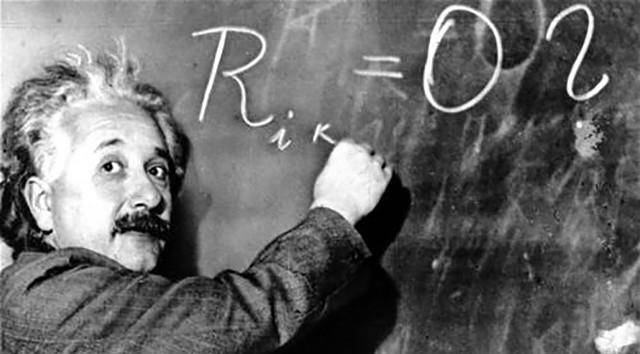

爱因斯坦,以其相对论闻名于世,不仅在科学界树立了不朽的丰碑,还因其深邃的思想和广泛的国际影响力,成为了连接不同文化的桥梁。1922年和1923年,他应北京大学校长蔡元培之邀,两次踏上中国的土地,进行了一系列讲学活动。

然而,在爱因斯坦回国后所著的游记中,他对当时中国的描述却引发了后世的争议。他提到,如果中国人取代了其他种族,那将是可悲的。这一言论,被一些人解读为种族歧视的体现,尤其是在2018年普林斯顿大学出版的一本关于爱因斯坦的书中,这些言论被再次提及,引发了新的波澜。

但深入探究,爱因斯坦的言论或许更多地反映了他对当时中国社会现状的直接观察。20世纪初的中国,正经历着前所未有的社会动荡和变革。战争的阴影、经济的萧条、以及西方文化的冲击,共同塑造了一个复杂而多元的社会图景。在这样的背景下,爱因斯坦所看到的,或许是一个正在努力挣扎、寻找出路的民族。

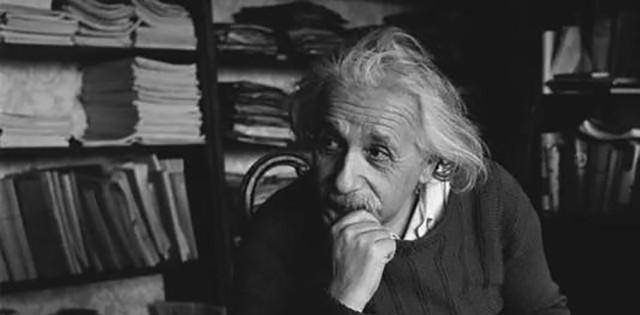

事实上,爱因斯坦对东方的兴趣并非一时兴起。他在接受蔡元培邀请时,就曾表达了对东方文明的崇尚。他的言论,或许更多地是基于他对科学的严谨态度和对人类社会的深刻洞察,而非简单的种族偏见。

如今的中国,已经发生了翻天覆地的变化。经济的崛起、科技的进步、文化的繁荣,共同构成了一个崭新的国家形象。如果爱因斯坦能够看到今天的中国,他或许会对自己的言论有所修正,为中国所取得的成就感到惊叹。

当然,我们也不能忽视爱因斯坦言论中可能存在的偏颇之处。但更重要的是,我们应该从中汲取力量,反思过去,面向未来。中国的发展,需要的是一个稳定而深刻的过程,需要我们在继承中创新,在创新中发展。

在这个全球化的时代,我们应该以更加开放和包容的心态,看待不同文化和观点的交流与碰撞。爱因斯坦的言论,虽然引发了一些争议,但也为我们提供了一个反思和学习的机会。让我们以史为鉴,面向未来,共同推动人类文明的进步与发展。