昆仑万维在人工智能领域的布局正持续加码,其“All in AI”战略愈发明显。近日,该公司发布了一系列公告,揭示了其在资本与业务层面的新动向。

公告显示,为了提升资本支持效率并缩短决策流程,昆仑万维的联营企业——北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业(简称“昆仑基金”),计划对其控股子公司Skywork AI Inc.进行战略投资,先行提供2亿元的无息可转债。昆仑基金成立于2020年,主要投资于互联网及人工智能产业,由多家知名企业共同持有。

与此同时,昆仑万维还宣布将向北京中关村银行申请不超过0.5亿元的综合授信额度,期限为一年,且无需担保物。据统计,自2025年初以来,昆仑万维已多次申请银行授信额度,累计金额高达12.7亿元,部分授信由控股股东周亚辉提供个人担保。

昆仑万维在AI领域的投入可谓不遗余力,但这种“借钱搞投资”的模式也引发了关注。早在2023年,昆仑万维的股东李琼就通过减持股份的方式,为公司提供资金支持,年利率仅为2.5%,以支持公司AGI和AIGC业务的长期发展。

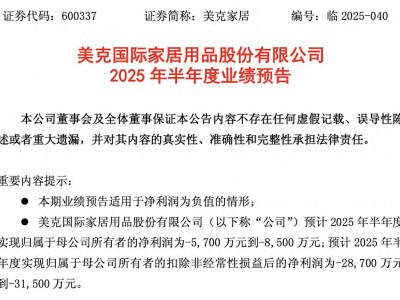

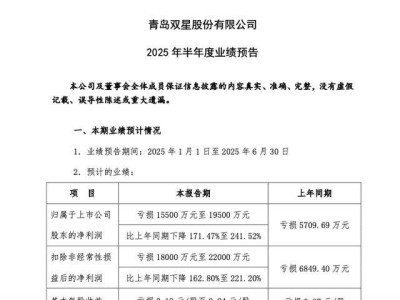

然而,持续的重金投入并未立即带来盈利。昆仑万维在转向“All in AI”战略后,陷入了巨额亏损的困境。2024年,公司实现营收56.6亿元,但净利润却亏损19.5亿元,录得上市十年以来的首次亏损。2025年一季度,亏损仍在继续扩大,营收同比增长约46%,但净利润亏损却翻了四倍至9.3亿元。

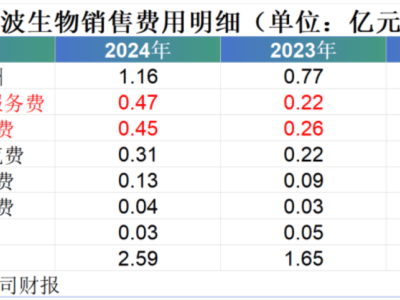

昆仑万维将亏损原因归结为两点:一是全球地缘政治摩擦导致部分投资亏损;二是持续投入大模型和AI算力芯片子公司,研发费用同比大幅增加。同时,营收增长依赖巨额渠道投放,这也成为公司的重要亏损源头。

尽管面临亏损,但昆仑万维在AI业务商业化方面仍取得了一定进展。2025年一季度,公司海外业务收入同比增长56%,其中AI社交业务单月最高收入突破100万美元。AI音乐和短剧平台也实现了年化流水收入的显著增长。

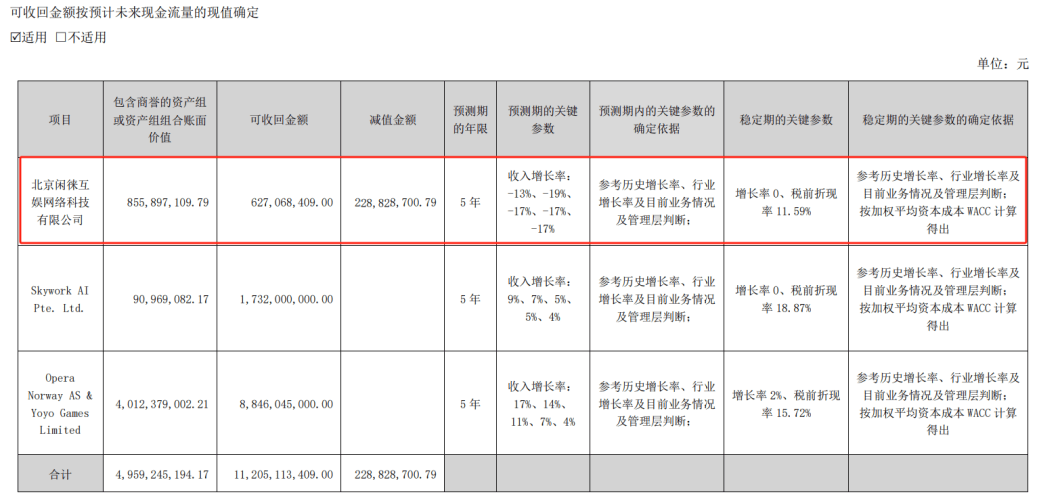

然而,昆仑万维在研发和销售投入前的股权腾挪操作却引发了质疑。昆仑万维的主要控股子公司中,有多家出现巨额亏损,而这些公司的股权在投入前进行了悄悄调整。这种“左手倒右手”的操作看似简单,却涉及资产估价和商誉等问题,可能为公司未来的业绩增长埋下隐患。

昆仑万维的实控人周亚辉的投资风格一直备受关注。他以其独特的“赌徒式”投资文化,带领昆仑万维在多个领域取得了显著成果。然而,这种投资风格也伴随着高风险。在昆仑万维的布局AI过程中,周亚辉再次展现了他的投资眼光和运作手段。

周亚辉通过一系列收购和并表操作,将个人资产装入昆仑万维的报表中,从而拉升公司业绩。然而,这种操作模式也引发了关于关联交易和资产质量的质疑。昆仑万维在收购过程中产生的巨额商誉和资本公积,也预示着公司在透支未来和隐蔽风险。

尽管如此,昆仑万维在AI领域的布局仍在继续。面对AI大模型应用的落地和收入增长期,昆仑万维认为亏损是难以避免的,并预计2027年之后将转入盈利期。然而,这一过程中如何平衡投入与产出、如何控制风险和成本,将是昆仑万维面临的重要挑战。

昆仑万维的“All in AI”战略能否成功,尚需时间验证。但无论如何,这一战略已经对昆仑万维的业务和财务状况产生了深远影响。未来,昆仑万维将如何在AI领域实现突破和盈利,值得持续关注。

在昆仑万维的布局AI过程中,周亚辉的投资眼光和运作手段无疑起到了关键作用。然而,这种“赌徒式”的投资风格也伴随着高风险。未来,昆仑万维将如何在风险与机遇之间找到平衡点,将是决定其能否在AI领域取得成功的关键。

面对AI领域的激烈竞争和商业化挑战,昆仑万维需要更加谨慎和稳健地推进其战略实施。只有这样,才能在未来的竞争中立于不败之地。