近期,山姆会员店内发生了一场商品变动风波,曾经备受追捧的太阳饼、米布丁、低糖蛋黄酥等明星商品悄然下架,取而代之的是好丽友派、溜溜梅、徐福记燕麦蛋糕等大众熟知的品牌。这一变化引发了会员们的不满和质疑,社交媒体上“山姆选品降级”的话题迅速发酵,阅读量突破千万。

山姆会员店自进入中国以来,一直以其高端会员制商店的定位,成为了中产阶级生活方式的象征。会员们支付260元或680元的年费,不仅是为了购买商品,更是为了享受那份“严选服务”带来的安心与身份认同。瑞士卷、麻薯面包等网红商品成为了社交货币,而会员卡则仿佛是中产阶级的阶层通行证。

然而,这一切的“神话”却在今年6月被一款好丽友派打破。山姆推出的“低糖特供版”好丽友派,尽管宣称减糖80%、增可可30%,但消费者实测后却发现甜度过高,差评如潮。更令人惊讶的是,好丽友此前曾因“配料表双标”风波而品牌形象受损。这款争议零食的出现,让会员们感到愤怒和失望,他们质疑山姆是否将他们当作了“韭菜”。

更深层次的问题在于,山姆的选品逻辑似乎发生了异变。越来越多的大众品牌以“特供版”包装进驻,与普通超市的差异越来越小。同时,山姆在健康承诺上也出现了失信,如低糖好丽友派中仍含有起酥油(反式脂肪酸风险)和安赛蜜(人工甜味剂),这与山姆一直标榜的“健康品质”背道而驰。管理层在本土化策略上的迷失,也导致进口商品占比大幅下降,被指牺牲品质以降低成本。

会员们的愤怒不仅仅是因为商品的变化,更是因为这种变化触动了他们心理层面的相对剥夺感。当山姆货架上出现大众品牌时,会员们感到自己的“优越感契约”被背叛。他们支付的年费本是为了享受区别化服务,但如今这种服务已经失去了区别化的支撑。

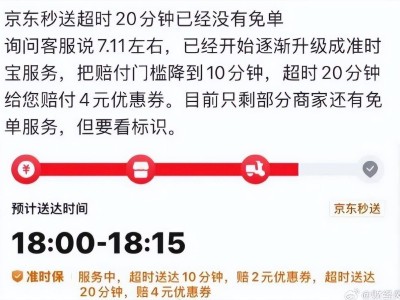

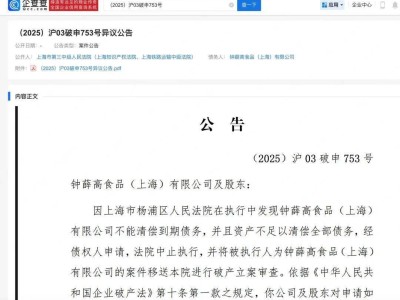

除了选品问题外,山姆还面临着品控失守和会员权益缩水的危机。食品安全问题频发,如猪肉含疑似虫卵、牛奶现活虫、车厘子霉变等。同时,会员权益也在不断缩水,如茅台申购权取消、洗车服务下架、返现规则变更等。这些问题都导致了山姆信任体系的崩坏,黑猫投诉平台上累积了超过1.1万条投诉,市场监管处罚也超过了20次。

面对舆情压力,山姆在7月15日紧急下架了好丽友派和卫龙魔芋爽等商品。然而,移除商品只是暂时的应对之策,重建信任才是长久之计。这场风波直指会员制零售的终极命题:如何在规模扩张与品质管控之间找到平衡?如何在供应链本土化过程中保持商品的稀缺性和差异化?

山姆货架上的好丽友派成为了一个刺眼的隐喻。会员们发现,他们支付的年费换来的“严选”商品,竟然是便利店同款的英文马甲版。这种信仰崩塌的荒诞感迅速在社交网络上传播开来,成为了一场群嘲。

会员制零售的终极产品从来不是商品本身,而是信任。山姆用三十年时间建立起的“品质神话”,却在追求千亿规模的过程中迷失了方向。如果不能重拾“严选”的初心,那么今日下架的好丽友派,或许就是明日山姆神话终结的开始。