厦门瑞为信息技术股份有限公司(瑞为技术),一家专注于视觉智能技术的AI企业,近期向港交所递交了上市申请,由华泰国际、建银国际及农银国际共同担任保荐角色。这家企业由前华为员工詹东晖于2012年创立,詹东晖不仅拥有丰富的产业经验,还持有公司28.13%的股份。

瑞为技术的业务覆盖了AI+民航、AI+商业及AI+货运三大领域。根据行业权威机构弗若斯特沙利文的报告,以2024年收入计,瑞为技术在中国民航企业视觉智能产品市场中占据领先地位,市场份额高达8.9%,同时在中国商业空间企业视觉智能产品市场中排名第四,拥有1.7%的市场份额。

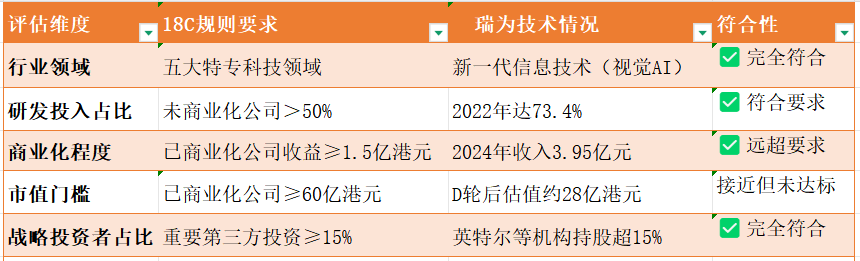

瑞为技术的上市备受瞩目,不仅因为它是又一家冲刺港股的AI企业,更在于它是今年众多依据港交所“18C”规则递表的高科技企业之一。自2023年3月推出的《香港上市规则》第18C章节,经过2024年8月的调整,显著降低了高科技企业的上市门槛。

据统计,今年以来,已有包括瑞为技术在内的12家公司按照“18C”规则向港交所递交了上市申请,这些公司大多来自人工智能和机器人等前沿科技领域。瑞为技术的上市申请,正是在港交所推出“科企专线”后提交的。

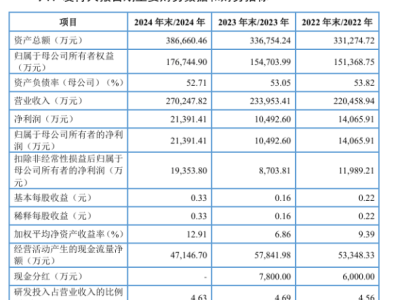

那么,瑞为技术是如何满足港交所18C规则的核心要求的呢?首先,从行业定位来看,瑞为技术属于“新一代信息技术”范畴,专注于视觉智能技术的研发与应用,产品广泛应用于民航、商业及货运领域。在研发投入方面,瑞为技术也毫不吝啬,2022年至2024年的研发开支分别占营收的73.4%、19.3%和13.4%,其中2022年的研发占比超过了50%,符合未商业化公司的要求。

其次,从商业化进展和市值门槛来看,瑞为技术2024年的收入达到了3.95亿元,并实现扭亏为盈,净利润为829万元,满足了“已商业化公司”的标准。虽然其D轮融资后的估值为26.19亿元(约28亿港元),尚未达到18C规则对已商业化公司要求的60亿港元市值门槛,但已接近这一标准。

瑞为技术在上市前的多轮融资中,获得了英特尔、绿地控股、中信证券等战略投资者的支持,这些重要第三方投资占比超过了15%,也满足了18C规则的要求。

作为AI领域的新锐企业,瑞为技术与同类上市公司相比,展现出了不少优势。例如,在技术场景方面,瑞为技术的产品线覆盖了民航、商业和货运三大领域,而同类公司如商汤科技则更依赖于安防领域,这使得瑞为技术的抗风险能力更强。

在市场份额方面,瑞为技术在民航视觉智能产品市场中占据了8.9%的份额,覆盖了全国三分之一的机场及三分之二的千万级机场。同时,在货运场景方面,瑞为技术的智能驾驶终端已部署在超过35万辆货车上,风控平台连接了11万辆货车,技术落地规模显著。

然而,作为一家新锐AI企业,瑞为技术也存在一些不足之处。除了市值尚未达到18C规则的要求外,其业务运营和财务报表上也存在一些瑕疵。例如,客户集中度过高的问题日益凸显,前五大客户收入占比从40.3%升至73.6%(2024年),且没有长期合约绑定,这使得公司的业绩稳定性受到一定影响。

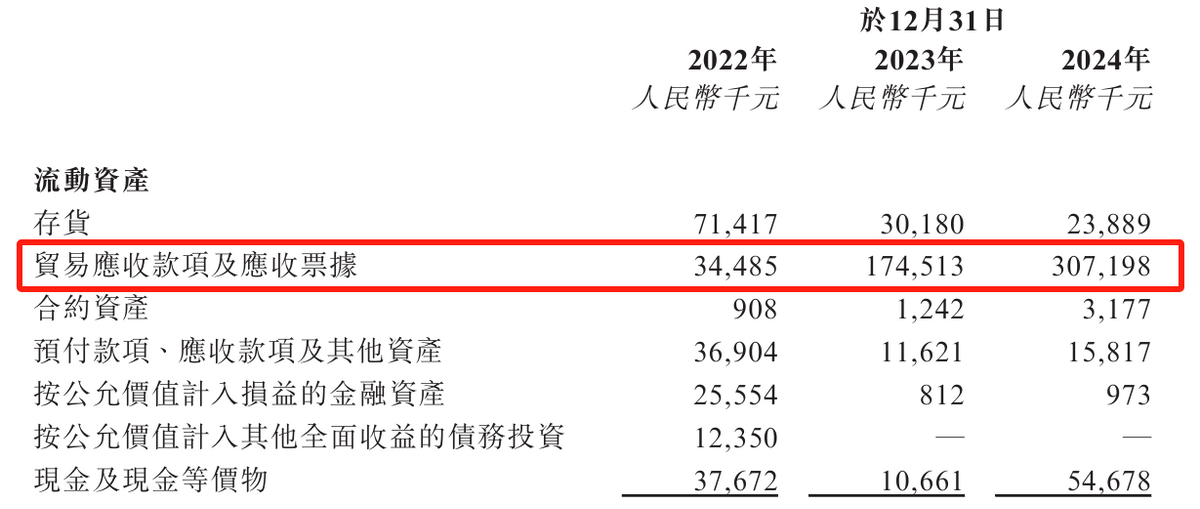

瑞为技术的应收账款风险也较为突出。报告期内,公司的贸易应收款项及应收票据占收入比率远超行业平均水平,存在坏账计提风险。同时,公司的现金流压力也较大,2025年4月的现金余额仅为734万元(2024年末为5468万元),流动性紧张,需要依赖IPO输血。

在招股书中,瑞为技术坦言对客户存在依赖风险,若主要客户减少订单、延迟付款或终止业务关系,可能会导致公司收入及盈利能力大幅下降。这些风险因素值得投资者密切关注。