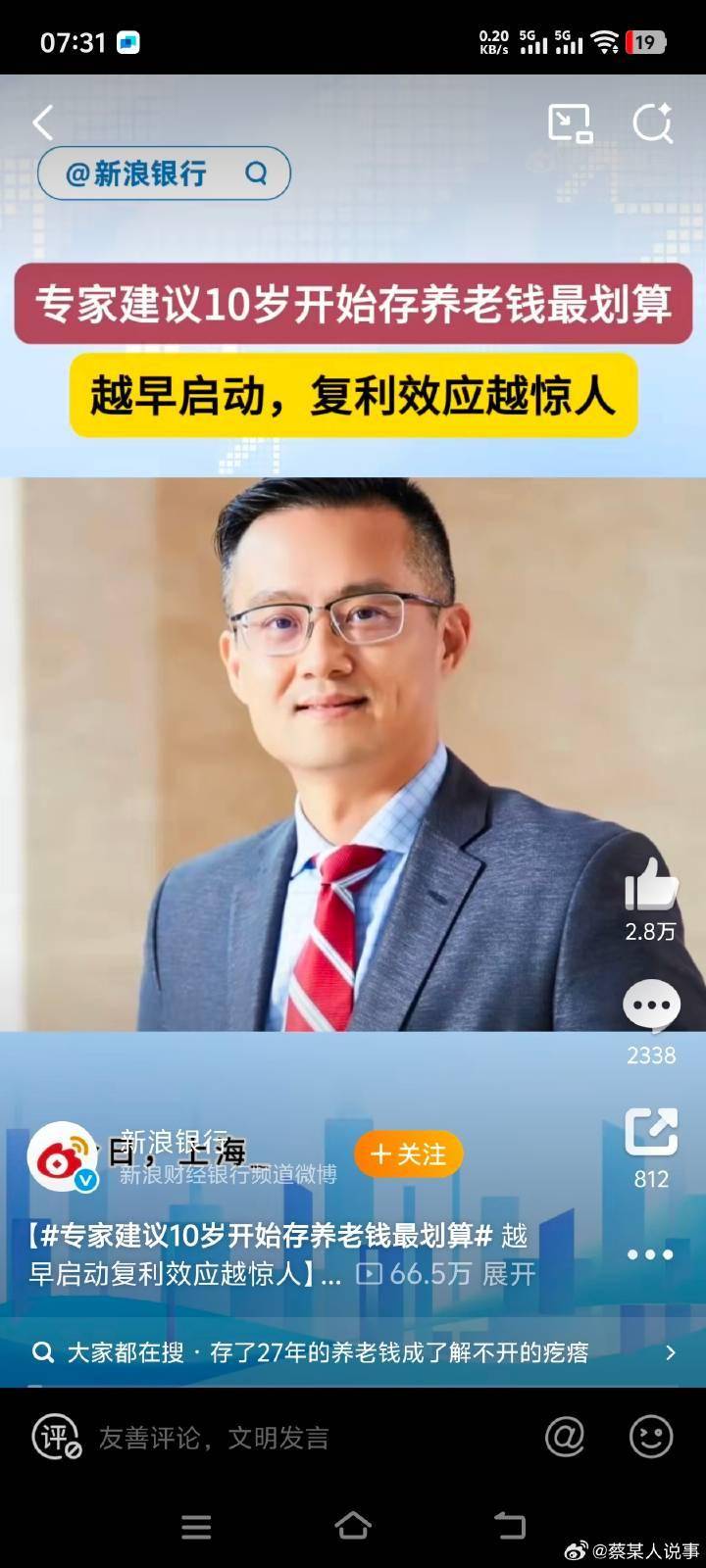

近日,上海交通大学上海高级金融学院的严志鹏教授提出了一项颇具争议的养老规划建议,主张从10岁开始储蓄养老资金最为划算。这一观点迅速在社会上引发了广泛讨论。

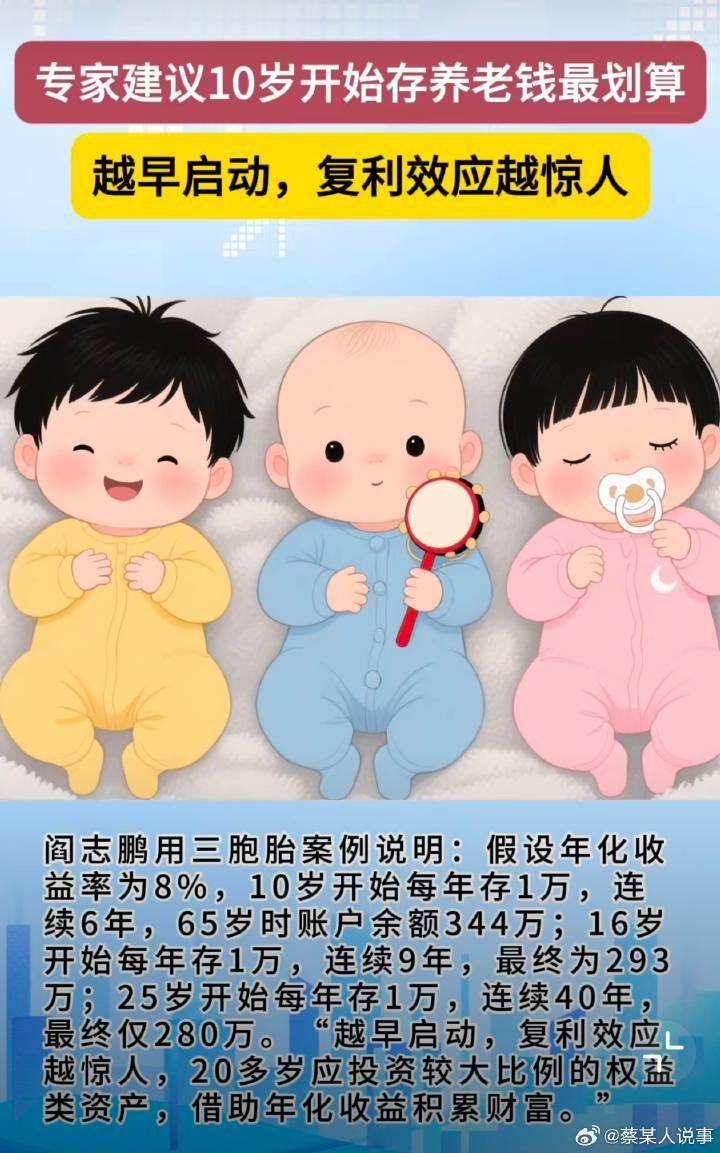

严教授通过具体的案例说明了其建议背后的逻辑。他假设了一个年化收益率为8%的情景,指出如果一个人在10岁开始每年存入1万元,连续存6年,到65岁时账户余额将高达344万元。相比之下,如果从16岁开始每年存入相同金额,连续存9年,最终余额会减少到293万元;而25岁开始每年存1万元,连续存40年,最终积累的资金仅为280万元。这一对比清晰地展示了早期储蓄和复利效应的巨大威力。

严教授还针对不同年龄段给出了具体的储蓄建议。他认为,20多岁的人群应该高比例配置股票、基金等权益类资产,以期通过较高的年化收益率积累财富。而对于30多岁的人群,他提出了“30元法则”,即每天消费前先存入30元,一年下来可以积累1万元。如果按照8%的复利计算,30年后这笔资金将累积到137.2万元。

然而,这一建议也引发了诸多争议和质疑。首先,实际可行性备受质疑。毕竟,10岁的儿童没有独立收入,储蓄完全依赖父母,这可能会给普通家庭带来沉重的经济负担。在当前社会环境下,多数家庭需要优先满足教育、医疗等刚性支出,提前规划养老对于许多家庭来说确实难度较大。

其次,严教授提出的8%年化收益率假设也被认为脱离现实。当前,银行理财产品和存款利率普遍低于3%,而要实现8%的年化收益率,往往需要承担较高的投资风险。在长达数十年的时间里保持稳定的高收益更是难上加难。长期通胀可能会稀释存款的实际价值,使得高收益产品未必能跑赢物价上涨。

该建议还引发了价值观念上的冲突。有观点认为,要求儿童为养老储蓄剥夺了他们的童年快乐,增加了不必要的焦虑。同时,这也被认为是将社会养老压力转移给了家庭和个人,忽视了政策和制度保障的重要性。

针对这些争议,一些更务实的替代方案被提出。有专家建议,在青春期(10-20岁)应该侧重于金融教育,如零花钱管理和储蓄习惯的培养,而不是强制进行养老储蓄。成年后(25岁起),可以逐步建立强制储蓄习惯,将工资的10%-20%用于储蓄,优先选择货币基金、国债等低风险工具,并逐步增加权益类投资的比例,同时控制风险。

例如,“咖啡钱模型”就是一种更为保守且易于执行的储蓄方式。每天固定投入30元,一年下来可以积累1万元。如果按照4%的复利计算,30年后这笔资金将达到56万元。还可以利用个人养老金账户、商业养老保险等政策工具来增强养老保障。

同时,专家还强调,健康管理也是养老规划的重要组成部分。通过坚持锻炼等健康生活方式,可以减少老年时期的医疗支出,延长收入周期。预留3-6个月的生活费作为应急资金也是必不可少的,以避免意外支出打乱整体的养老计划。

虽然早储蓄养老的理念具有一定的理论依据,但起始时间需要贴合个人和家庭的实际情况。对于普通家庭而言,在成年后(如25-30岁)启动系统性的储蓄计划,并结合政策工具、健康管理等措施,或许是一条更为可行且务实的养老规划路径。