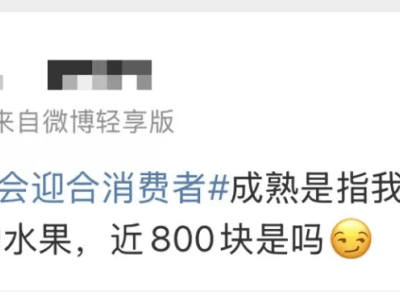

近日,关于百果园水果价格上涨的言论在网络上引发了广泛讨论,甚至有网友戏称“月薪2万也吃不起”。这一风波在百果园董事长余惠勇的一段回应视频后进一步升级,8月9日晚,“百果园称不会迎合消费者”的话题迅速攀升至热搜榜首。

余惠勇在8月8日发布的视频中表达了自己的观点:“商业模式有两种,一种是利用消费者的无知,另一种则是教育消费者走向成熟。百果园一直走在教育消费者成熟的道路上,我们不会盲目迎合消费者。”此番言论迅速在网络上发酵,引发了公众的热议。

在商业领域,“教育消费者”原本是一个中性词汇,意指通过品牌塑造、品类管理和服务体验等手段,帮助消费者理解产品的品质差异与价值所在。例如,高端咖啡品牌成功让消费者接受了高价咖啡,科技品牌也成功推广了高溢价的智能设备。然而,在具体语境下,如何表达这一观点显得尤为重要。

余惠勇的言论之所以引发争议,关键在于其表述方式。在公众场合,尤其是在当前消费者对消费支出高度敏感的背景下,这种表述很容易被解读为高傲的说教。一旦消费者感受到“被教育”的不适,很容易转化为对品牌和价格的不信任,从而影响购买决策。

尤其对于水果这类高频、日常消费品,价格敏感度远高于奢侈品。消费者在不同渠道频繁比较价格,如果感受不到足够的品质差异和体验提升,高价将难以被市场接受。零售业普遍经验显示,当顾客感到不满时,往往会选择“用脚投票”,转向其他渠道和品牌。

将商业简单划分为“利用消费者无知”和“教育消费者成熟”两种类型也值得商榷。现实中的商业模式远比这复杂多样。许多零售业态既不利用信息不对称,也不刻意承担教育职能,而是通过合理的价格和便捷的服务,维持稳定的交易。

在多元的市场结构中,真正的竞争核心在于价格、体验与价值的平衡。许多勤勤恳恳的水果摊贩,既不利用消费者无知,也没有教育消费者的想法,仅凭朴素的基本商业原理谋生,同样赢得了消费者的青睐。

当定价高于消费者心理预期时,企业需要用充分的事实和体验来支撑价格,如产地、品质标准、供应链管理、损耗控制和服务差异化等。只有在消费者认可这些差异的情况下,溢价才能具有长期的生命力。

更重要的是,市场上的“教育”本质上是双向的。企业试图引导消费者认同自身价值主张,而消费者也在用购买行为反向塑造市场格局。当价格、体验与消费者预期不匹配时,反馈会迅速且直接,这种反馈有时比任何营销策略都更具“教育”意义。

对于零售行业而言,最有效的“教育”不是口头宣告,而是让消费者在一次次购物体验中自然得出“值得”的结论。只有当顾客心甘情愿为产品买单时,价格才具有说服力。反之,如果体验与价格脱节,再多的解释也难以改变市场的判断。

商业竞争的最终裁判是市场。无论是高端定位还是大众路线,定价与价值的关系都要在真实交易中得到验证。因此,对企业而言,倾听消费者反馈、适应市场变化,比坚持单向的“教育”更有现实意义。消费者也在每一次购买行为中,自然而然地判断价格是否匹配价值。

在这样的双向博弈中,市场最终会筛选出那些既能传递价值、又能赢得顾客、满足需求的品牌。这,才是商业教育最真实且积极的意义所在。