在全球能源版图上,中国正以其独特的步伐引领一场前所未有的能源革命。2025年的能源数据如同一面镜子,映照出这个国家能源转型的深度与广度:社会用电量历史性突破万亿千瓦时大关,而汽柴油消费却遭遇了前所未有的下滑。这背后,是中国能源结构的一场深刻变革,新能源汽车的崛起、特高压电网的全国布局以及风光发电占比的显著提升,共同编织出一幅全新的能源图景。

2025年7月,国家能源局的一则消息震惊业界:中国单月全社会用电量跃升至10226亿千瓦时,同比增长8.6%,这一数字不仅标志着中国成为全球首个单月用电量破万亿千瓦时的经济体,更超过了东盟十国2024年全年的用电总量。回望十年前,中国单月用电量仅为这一数字的一半,如今已实现翻倍增长。

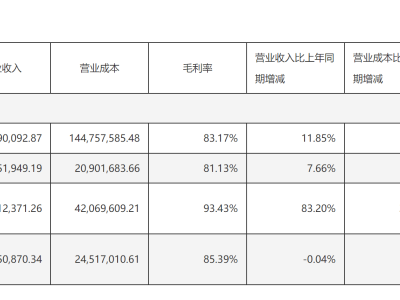

极端高温与产业复苏的双重作用下,用电量激增成为必然。2025年夏季,全国平均气温创历史新高,河南、陕西、山东等地的居民生活用电量同比暴涨超过30%,城乡居民总用电量攀升至2039亿千瓦时。与此同时,工业生产也在稳步复苏,第二产业用电量达到5936亿千瓦时,同比增长4.7%。尤为引人注目的是,新能源整车制造业用电量同比增长25.7%,这无疑是电动汽车产业蓬勃发展的有力证明。

能源消费结构的变革同样引人注目。风电、太阳能和生物质发电占比已接近总量的四分之一,这标志着中国能源绿色转型已步入实质性阶段。截至2025年6月底,全国可再生能源装机容量高达21.59亿千瓦,占发电总装机的59.2%,无论是规模还是增速,均位居世界首位。19条特高压输电线路如同能源动脉,构建起全球最大的超远距离输电网络,每年可跨区域调配绿色电力超过3600亿千瓦时。

与电力需求的飙升形成鲜明对比的是,汽柴油消费量的急剧下滑。2025年上半年,国内汽油消费量同比下滑7.0%,柴油消费量同比下降4.9%。在一些城市,传统的加油站正逐渐被新能源汽车换电站所取代。中石化的数据显示,其一季度新能源充电量激增240%,而燃油车的日加油量已跌破2019年水平。这一趋势无疑反映了新能源汽车对传统燃油车的强烈替代效应。

新能源汽车的保有量持续攀升,截至2025年6月,中国新能源汽车保有量已达到3689万辆。这些车辆上半年直接替代汽油消费约1660万吨,占汽油总消费量的18.7%。汽车市场结构正在发生深刻变化,燃油车保有量预计将在2025年达到峰值,之后每年淘汰量将超过新增量;而新能源汽车保有量占比到2030年将突破30%。柴油消费的萎缩则反映了产业转型的深化,随着“公转铁”、“公转水”政策的推进以及LNG重卡和电动商用车的普及,柴油需求量加速下滑。

能源消费的“剪刀差”背后,是中国能源战略的主动调整。面对原油进口依赖度超过70%的现实,以及马六甲海峡等地缘风险,中国正加速推进电力领域的转型。2024年全国发电装机容量已达到33.49亿千瓦,其中风光新增装机占比高达83.5%。宁夏-湖南特高压工程等19条输电线路的贯通,使得中国拥有了全球最大的超远距离输电网络。

电力的富余正转化为强大的产业竞争力。在全球AI产业中,算力与电力的紧密关联已成为共识。中国西部地区的工业电价仅为0.3-0.6元/度,这一成本优势直接促进了科技企业的发展。国产AI模型的训练成本和推理电费均远低于国际同行,展现了中国在新能源时代的产业优势。

当国际油价跌至四年新低时,产油国阵营出现分化。而中国作为最大的原油进口国,油价下跌使其节省了大量原油进口支出,这些资金正被用于风光发电和特高压电网的建设。电力数据的增长也揭示了新经济的蓬勃动能,互联网和相关服务业、充换电服务业的用电量均实现大幅增长。全国统一电力市场的加速推进和跨区域绿电交易机制的建立,为算力中心等新兴产业提供了强有力的支撑。

在这场能源革命中,传统能源企业也在积极寻求转型。沙特阿美等跨国巨头开始投资新能源领域,中国石油集团等国内企业也在探索绿色燃料替代技术。加油站业态正在发生深刻变化,充电桩、加氢站、光伏顶棚成为新的标配。在东莞,有家具厂利用油价下跌节省的物流成本降低产品价格,引发了消费者的抢购热潮。