近期,中国私募市场的动态揭示了股市背后的强大推动力。据财联社报道,7月份私募备案规模激增至793亿元,较上月增长了164%,同比更是飙升407%,这一数值已逼近2020至2021年的高峰水平,且平均备案规模远超彼时。中信证券的调研数据进一步显示,样本私募自7月以来仓位持续高企,保持在80%以上,至8月15日已达到84.1%,充分显示了其对当前市场行情的积极参与。

私募,作为大资金的主要载体和高净值客户进入市场的重要渠道,其动向往往预示着市场的深层变化。据此推测,本轮市场行情的主要推手并非散户,而是服务于高净值客户的机构。今年以来,机构在股市中的作用愈发显著,年初监管政策的明确更是为这一趋势添上了浓墨重彩的一笔:自2025年起,每年新增保费的30%将用于投资A股,同时公募基金持有A股流通市值预计每年至少增长10%。业内专家预计,仅险资入市一项,每年就可为A股带来数千亿规模的长期资金。

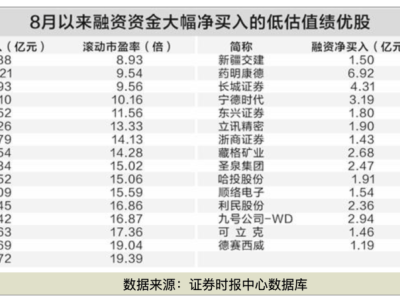

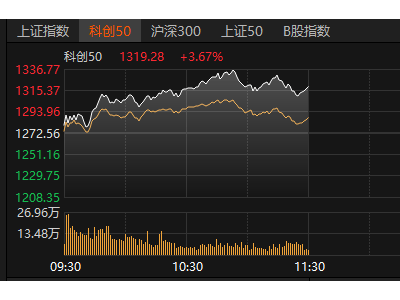

这些机构资金早已悄然入市,对股市产生了深远影响。上半年,中特估概念的强势表现便是明证,因其低波动、高息率的特性,深受险资等机构的青睐。随后,DeepSeek等科技股的崛起,更是引发了港股和A股国产替代概念的热潮。无论是港股还是科创板,高门槛使得散户难以涉足,而机构则成为这些板块的关键参与力量。

机构资金偏好配置权重股,这也解释了为何今年上证指数的表现优于创业板。随着指数攀升至3500点、3600点等关键点位,技术性牛市逐渐显现,吸引了大量个人投资者入场。7月份,上交所A股新增开户数高达196万,两融余额也突破了2.1万亿元大关。

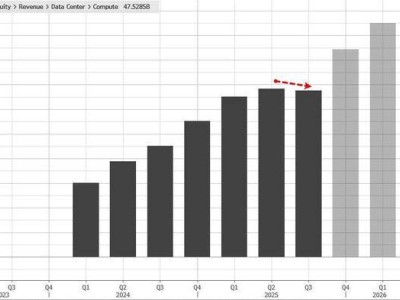

散户入场后,其偏好题材股的特点显露无遗。而在今年的众多题材中,科技股无疑是最为活跃的。得益于一系列利好政策和消息的推动,科技股股价反复活跃,特别是国产替代概念在科创板上的表现尤为抢眼。机构作为科创板的关键参与方,与散户共同推动了科技股的牛市。例如,通信ETF(515880)今年涨幅超过70%,其标的指数中光模块占比高达45%,成为人工智能领域不可或缺的组成部分。

DeepSeek等AI模型的不断发展,也为股市中的通信ETF带来了新的提振。随着DeepSeek-V3.1的正式发布,以及未来更多升级版本的推出,通信ETF的潜力将进一步释放。

本轮行情的演变过程清晰可见:起初由机构主导,随后机构与散户携手共进。这一过程中,科技题材活跃异常,赚钱效应显著提升。值得注意的是,与以往牛市不同,近年来散户的投资策略更加成熟和专业,他们更倾向于选择抗风险能力更高的ETF产品。

数据显示,截至8月25日,全市场ETF规模首次突破5万亿元大关。从第一个万亿元到第五个万亿元的突破时间不断缩短,这一趋势反映了A股生态的日益健康和散户的日益成熟。ETF规模的快速增长也意味着本轮行情的抗风险能力更强,更具持续性。