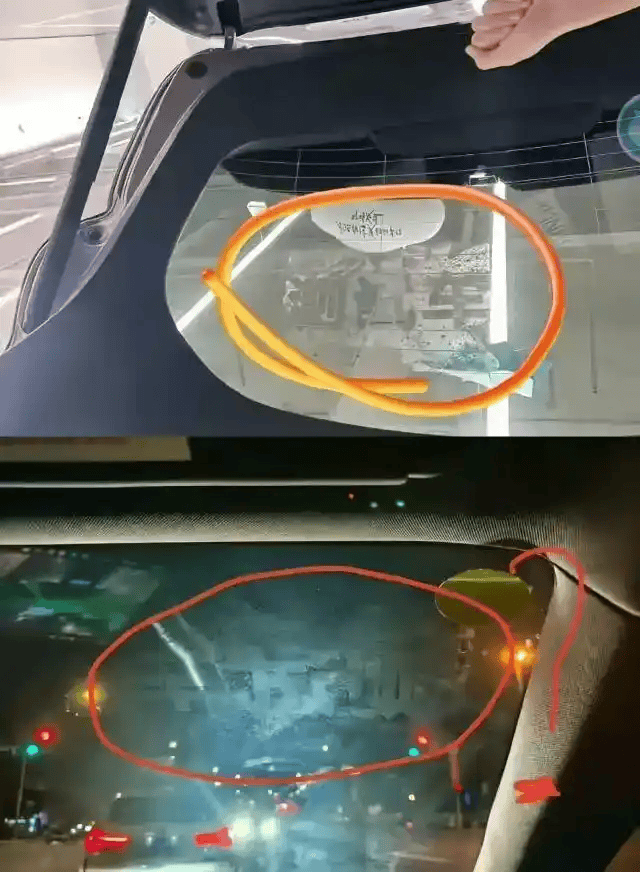

近日,一位刚提车不久的小米YU7车主在行驶1000公里后,意外发现车辆挡风玻璃上隐约可见“测试车”字样的痕迹。这一发现迅速在社交媒体上引发热议,不少车主纷纷检查自己的新车,担忧可能购买到的是测试车辆。

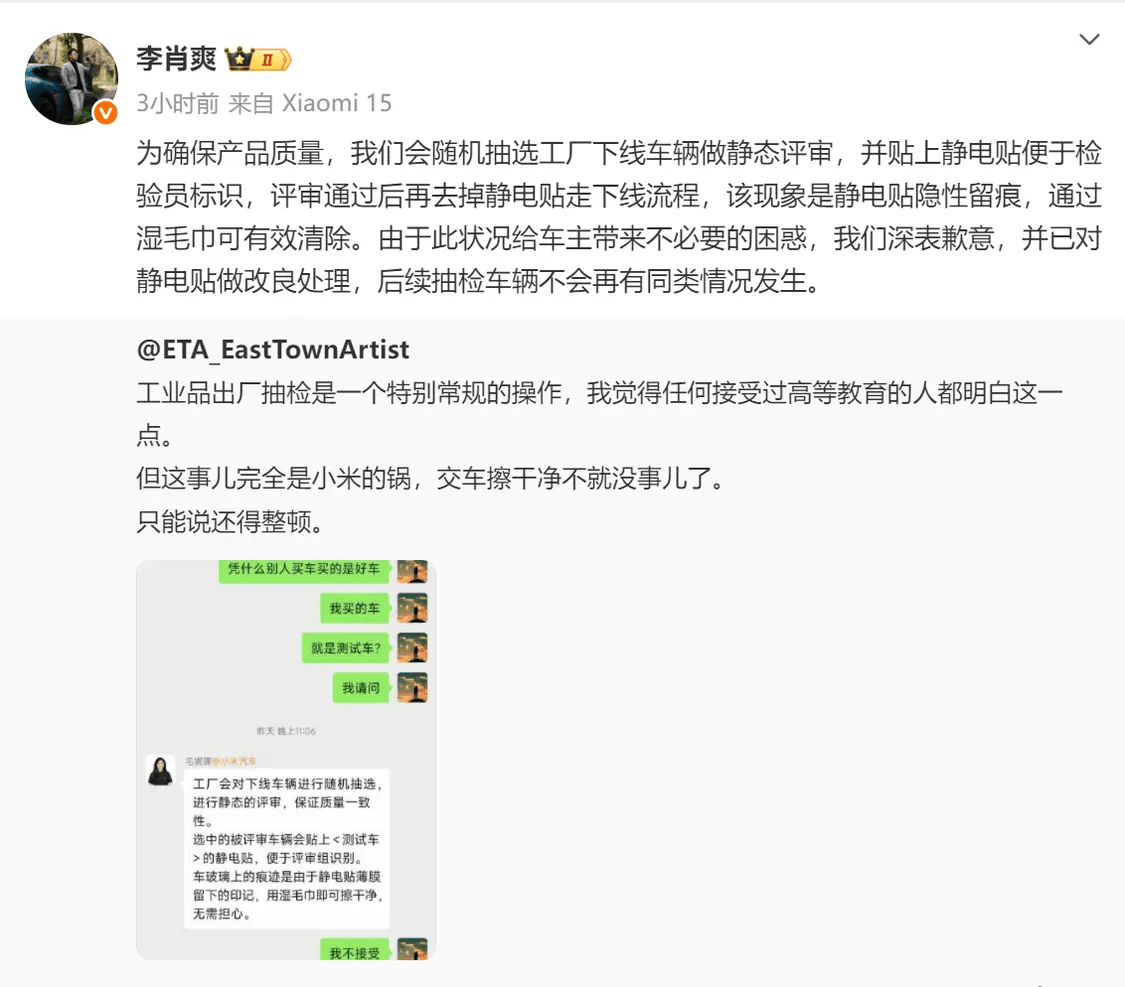

随着舆论持续发酵,小米汽车迅速作出反应。公司高管李肖爽在24小时内发布声明,对给车主带来的困扰表示“深表歉意”,并承诺已对静电贴工艺进行改良,确保后续抽检车辆不会出现类似问题。这一表态被视为小米汽车对用户体验的高度重视。

小米汽车公关负责人王化随后也确认了这一改进措施,强调公司已采取有效手段避免同类情况再次发生。两位高管的回应内容高度一致,显示出企业内部在危机处理上的高效协作与统一口径。

业内人士指出,此次事件虽因静电贴痕迹引发,但背后折射出的是消费者对新能源汽车品控的敏感态度。对于智能电动车用户而言,车辆不仅是交通工具,更是品牌承诺的具象化体现。任何细微的“不新”迹象,都可能被解读为对产品质量的质疑。

作为汽车行业的新入局者,小米汽车面临的市场考验尤为严峻。公众对其制造能力和品质管控的关注度远超传统车企。从研发到量产,流程的严密性和一致性成为关键挑战,测试车与量产车的界限必须清晰划分。

有专家建议,车企可通过透明化生产流程来增强消费者信任。例如,向用户展示车辆下线日期、测试环节及质检签字记录,让提车过程不仅交付钥匙,更传递一份“品质保证书”。这种做法或能帮助新势力品牌在激烈的市场竞争中建立信任壁垒。