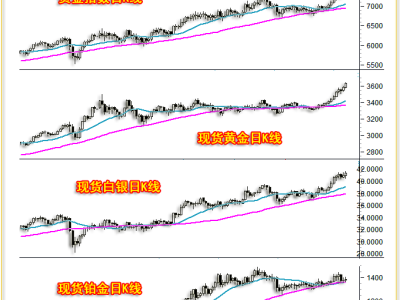

一场金属期货市场的“风暴”,让华尔街的资本巨头们捏了把冷汗。2022年3月,伦敦镍期货价格在两天内暴涨20倍,交易所不得不紧急修改规则。这场被称为“妖镍”的风波,不仅搅动了全球金属市场,更让国际资本见识了中国企业的“底牌”。

故事的主角之一,是俄罗斯的镍矿。作为全球镍矿的重要供应国,俄罗斯占全球镍矿产量的10%、精炼镍产量的20%。这种金属是新能源电池的关键原料,从手机到电动汽车都离不开它。然而,俄乌冲突爆发后,西方对俄罗斯实施禁运,直接切断了全球镍市场的“大动脉”。供应断档、需求激增,镍价像脱缰的野马般飙升,市场瞬间陷入恐慌。

就在全球资本为镍价疯涨欢呼时,一家中国民营企业——青山集团,成了这场风暴的“风暴眼”。此前,青山与俄罗斯签订了大量镍订单,并在伦敦金属交易所开出了20万吨镍的空单。这本是一次常规的套期保值操作:如果镍价下跌,青山能赚差价;如果上涨,则需用现货交割。但交易所突然宣布,俄罗斯镍不能用于交割,相当于直接堵死了青山的“后路”。

按照市场规则,如果青山无法按时交割,20万吨空单将被强制平仓,亏损可能高达120亿美元——相当于建数条高铁的成本。这场“逼仓”看似已成定局,国际资本如嘉能可等,甚至开始计算“收割”的收益。但青山集团却亮出了两张“王牌”:一是用高冰镍置换国内镍板交货,二是通过“神秘渠道”筹集现货。消息一出,市场瞬间反转,镍价暴跌,国际资本的“围猎”计划彻底落空。

事后,青山集团董事长项光达轻描淡写地回应:“对方有点小动作,问题不大,我们在协调。”这种举重若轻的态度,让欧美媒体直呼“看不懂”。《财经》杂志援引行业观察家的话称:“这不是简单的市场博弈,而是中国企业提前布局、精准反击的典型案例。”

这场风波后,欧美媒体开始用一个词形容中国——“克苏鲁”。这个词源自西方神话,指代一种古老、神秘、充满压迫感的深海巨兽。用在中国身上,似乎有几分贴切:中国有五千年未断的文明,从青铜器到5G技术,历史底蕴深厚;中国市场的“神秘感”也让对手捉摸不透,就像青山集团在镍事件中“变”出现货的操作,完全超出了国际资本的预期。

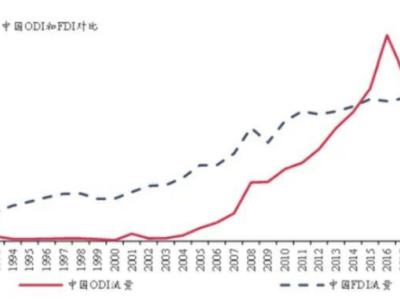

从体量上看,中国制造业占全球30%,相当于美国、德国、日本的总和。2024年上半年,中国货物贸易额连续7年位居全球第一,150多个国家将中国列为最大贸易伙伴。这种规模带来的压迫感,甚至改变了全球金融格局。过去,美元加息常引发新兴市场危机,但如今,中东用人民币结算石油,俄罗斯只收人民币,连日本都开始“不听话”——因为中国制造的“硬实力”,让美元的“镰刀”难以轻易收割。

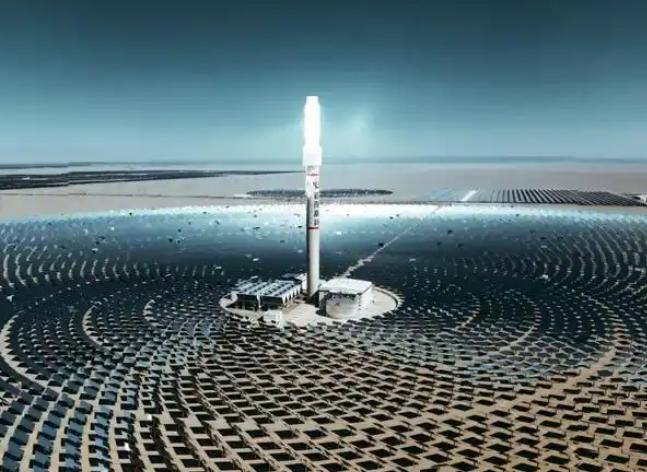

这种“硬实力”不仅体现在宏观层面,更渗透到日常生活的方方面面。十年前,超市货架上“进口货”占主导,如今国产商品已占七成,从奶粉到家电,质量不输洋品牌。朋友去泰国旅游,带回的纪念品竟是“中国制造”的智能手环;表弟学编程用的开发板,性能比国外同款强一半,价格还便宜。数据更直观:2024年,中国制造业增加值占全球30%,连续13年全球第一;新能源汽车产销量占全球60%,相当于每卖出3辆新能源车,就有2辆是中国造。

人民币的国际化也在加速。2024年上半年,人民币跨境支付占比升至7.1%,中东买石油、俄罗斯卖天然气、东盟做贸易,都抢着用人民币结算。原因很简单:中国制造的“硬通货”属性,让人民币成为全球最“花得出去”的货币之一。在深圳,你能买到最全的电子零件;在义乌,你能挑到最便宜的小商品;在上海,你能进到最先进的工业设备——钱能花出去,才是真价值。

所谓“克苏鲁”,不过是国际社会对中国崛起的“应激反应”。五千年的文明积淀像老酒,越陈越香;七十年的发展速度像火箭,越飞越高。这个“深海巨兽”不是来打架的,而是来给全球发展添把火的——毕竟,合作共赢,才是这个时代的主题。