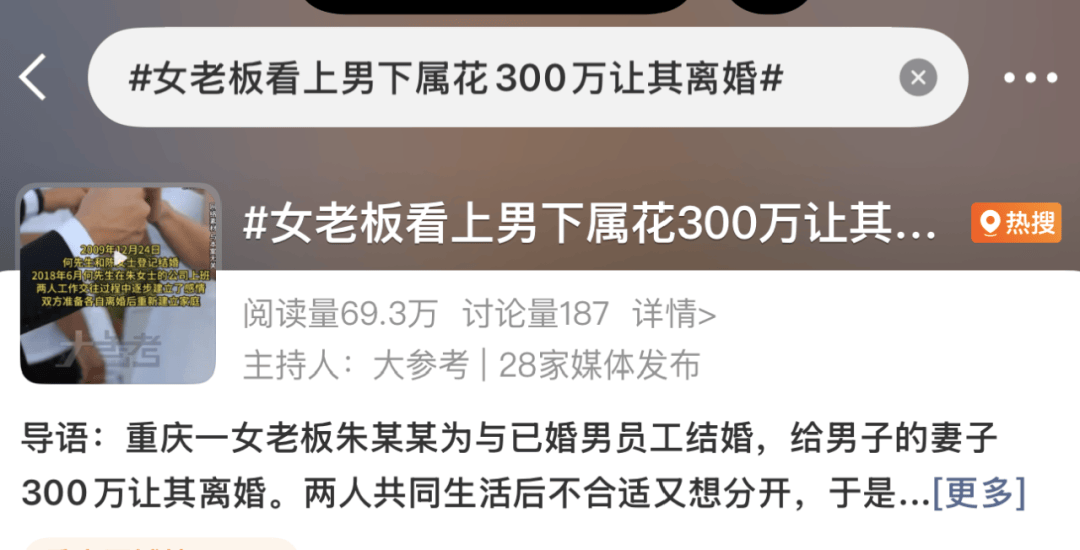

一场因婚外情引发的财产纠纷案近日引发广泛关注。重庆一名女企业家为促成与已婚男下属的婚姻,出资300万元助其解除原婚姻关系,却在同居一年后反目,最终将对方及其前妻告上法庭索要款项。这起涉及情感、道德与法律的案件,经两级法院审理后作出截然不同的判决,成为舆论焦点。

据公开信息显示,涉事女企业家朱某某系重庆某公司负责人,2022年因工作接触与新入职的已婚男员工何某发展出亲密关系。双方约定各自解除现有婚姻后重组家庭,朱某某为此主动承担了何某与原配陈某离婚所需的经济成本。她通过银行转账方式,向陈某支付了300万元,用于离婚补偿、子女抚养等费用。

然而,这段基于利益交换的感情并未维持长久。朱某某与何某共同生活仅一年便产生矛盾,最终决定分手。2023年,朱某某以"不当得利"为由将何某及陈某诉至法院,要求返还300万元款项。这起诉讼将原本隐秘的婚外情关系推向公众视野。

一审法院审理认为,朱某某的赠与行为以破坏他人婚姻为前提,明显违背公序良俗原则,据此判决陈某需返还全部款项。该判决引发法律界对道德与法律边界的讨论,部分观点认为法院否定了通过金钱干预婚姻关系的正当性。

案件进入二审后出现重大转折。二审法院重新梳理证据链后认定,朱某某的转账行为本质上是代何某履行其应承担的离婚义务,而非直接向陈某赠与财产。判决书特别指出,朱某某在明知对方婚姻状况的情况下,仍以金钱推动关系发展,事后又试图通过法律手段收回投入,这种行为"既违反诚信原则,也有悖社会公德"。

基于"不法原因给付不得返还"的法律原则,二审法院最终撤销一审判决,驳回朱某某全部诉求。判决文书强调,法律不应成为维护不正当关系的工具,更不能鼓励通过金钱交易破坏婚姻制度的行为。

该案判决结果公布后,迅速登上社交媒体热搜榜。法律专家指出,二审判决体现了司法对道德底线的坚守,明确传递出"违法或违背公序良俗的行为不受法律保护"的信号。有律师分析称,此类案件的关键在于区分"赠与"与"代为履行义务",二审法院的认定更符合事实逻辑。

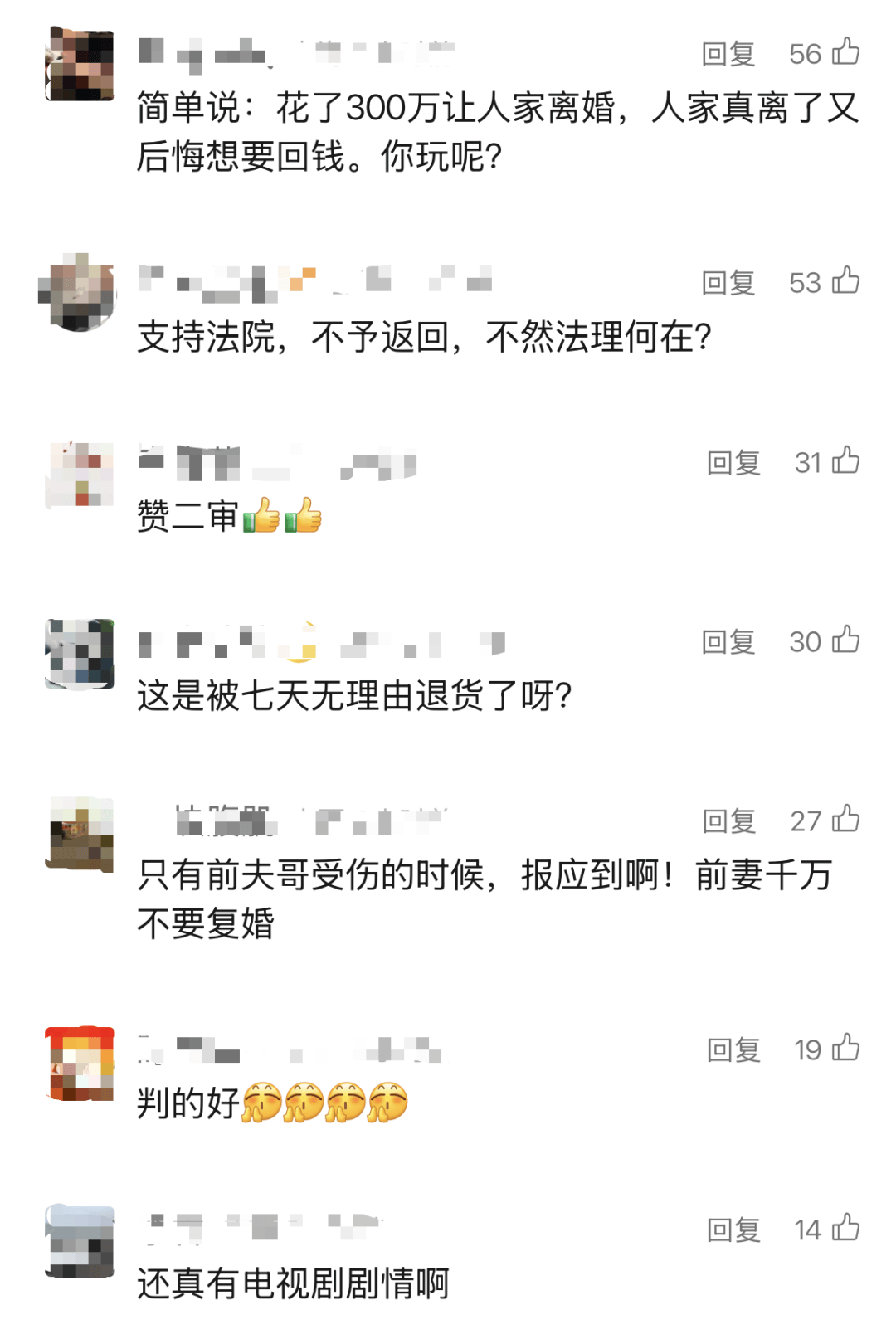

公众对案件的讨论呈现两极分化。部分网友认为朱某某"咎由自取",批评其用金钱破坏他人家庭的行为;也有声音同情朱某某的"感情投资"落空,但普遍认可法院对道德风险的警示作用。这起案件再次引发社会对婚外情、金钱与情感关系的深度反思。