近日,西贝餐饮因预制菜使用问题引发广泛争议,事件从消费者吐槽迅速升级为行业热议的公关危机。这场风波不仅暴露了餐饮企业与消费者之间的沟通鸿沟,更折射出中国餐饮业工业化进程中的深层矛盾。

事件起因于知名企业家罗永浩在社交平台的公开批评。9月10日,罗永浩发布动态称:"下飞机后和同事吃西贝,发现几乎全是预制菜且价格昂贵,体验令人恶心。"这条动态迅速引发网络热议,消费者对餐饮企业使用预制菜却未明确告知的质疑声浪高涨。西贝创始人贾国龙随即回应,强调企业遵循"中央厨房预处理+门店现做"模式,否认存在预制菜经营,并表示将开放全国门店后厨供参观。

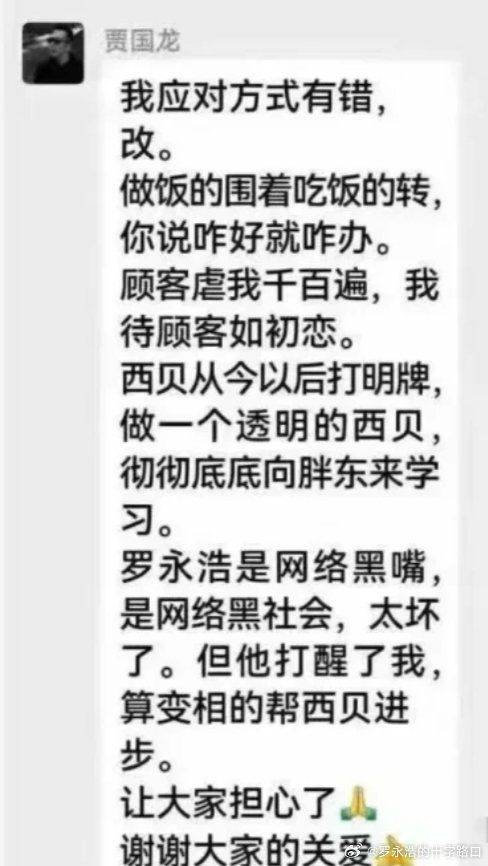

这场隔空交锋在9月12日达到高潮。当晚,罗永浩通过微博、抖音、B站三平台同步直播,在线人数突破10万,被网友戏称为"预制菜行业315"。直播中,媒体实地探访西贝门店的画面显示,后厨确实存在袋装冷冻食材。贾国龙随后在行业群组中承认应对方式有误,表示要向零售业标杆胖东来学习透明化经营,但同时指责罗永浩是"网络黑社会",这种矛盾表述引发新一轮争议。

数据显示,争议已对西贝经营造成实质影响。据《中国企业家》杂志报道,事件爆发后前两日,西贝全国门店日营业额合计下降200万元,预计第三日跌幅将达200-300万元。这场危机暴露出餐饮业工业化进程中的典型困境:当麦当劳、肯德基等西式快餐通过标准化实现全球扩张时,中餐企业如何在保持传统风味与推进工业化之间找到平衡点?

追溯中国餐饮工业化进程,1980年代末麦当劳、肯德基的进入具有里程碑意义。这些跨国企业不仅带来汉堡炸鸡,更通过设备标准化、供应链整合等手段,改变了中餐依赖厨师个人技艺的传统模式。1997年真功夫率先模仿麦当劳模式,研发"电脑程控蒸汽柜"实现蒸制菜品标准化;火锅品类则凭借锅底统一配送、食材预处理等特性,率先完成大规模工业化转型。

技术进步为餐饮工业化提供了科学支撑。日本自1980年代开始研究冷冻米饭技术,发现急速冷冻不仅能抑制细菌繁殖,还能更好保留营养成分。中国农业大学研究显示,肉类经过加热处理后蛋白质流失不超过5%。现代食品工业通过合法添加剂使用,正在开发碘盐、铁强化酱油等营养强化产品。这些创新表明,工业化与营养保留并非对立关系。

西贝案例折射出行业转型的阵痛。作为拥有近400家门店、17000名员工的餐饮巨头,西贝在多元化布局上成果显著,旗下涵盖西北菜、快餐、火锅等多个赛道。但此次危机暴露其消费者沟通机制的缺失,与胖东来等企业主动公示临期食品信息的做法形成鲜明对比。在数字时代,消费者对信息透明度的要求空前提高,企业需要建立更高效的沟通渠道。

9月15日,西贝发布致歉信,承认生产工艺与顾客期望存在差距,并提出改进措施。这场风波给行业带来深刻启示:餐饮工业化不可逆的趋势下,企业需要同步推进三个转型——技术层面提升工艺标准,管理层面建立透明沟通机制,战略层面重构与消费者的信任关系。正如钱学森数十年前预言的"第六次产业革命",中国餐饮业的变革正在重塑整个行业的竞争格局。