近日,人形机器人领域迎来一则重磅消息——多伦科技(603528.SH)宣布与众擎机器人签署战略合作协议,计划在未来三年内向后者采购不低于2000台人形机器人。这一框架协议不仅刷新了行业单笔采购规模,更标志着人形机器人从实验室走向商业化应用迈出关键一步。

多伦科技董事长章安强透露,此次合作聚焦交通管理细分场景,首批机器人将优先部署于车管所导办、交通安全疏导及机动车查验领域。据介绍,公司自主研发的查验机器人原型机已通过验证,可替代人工完成二手车过户检测中的事故排查、改装识别等复杂任务。目前全国每年二手车过户量突破2000万台,这一场景的智能化改造将显著提升效率。

在应用场景拓展方面,多伦科技已规划三阶段路径:短期聚焦车管所、交通安全体验中心等政务场景;中期与超大型商业综合体合作,开发导购、安防巡逻等商业服务;长期则瞄准家庭场景,通过模块化设计实现功能扩展。章安强特别提到,今年底将在重点城市启动查验机器人试点,验证大规模部署可行性。

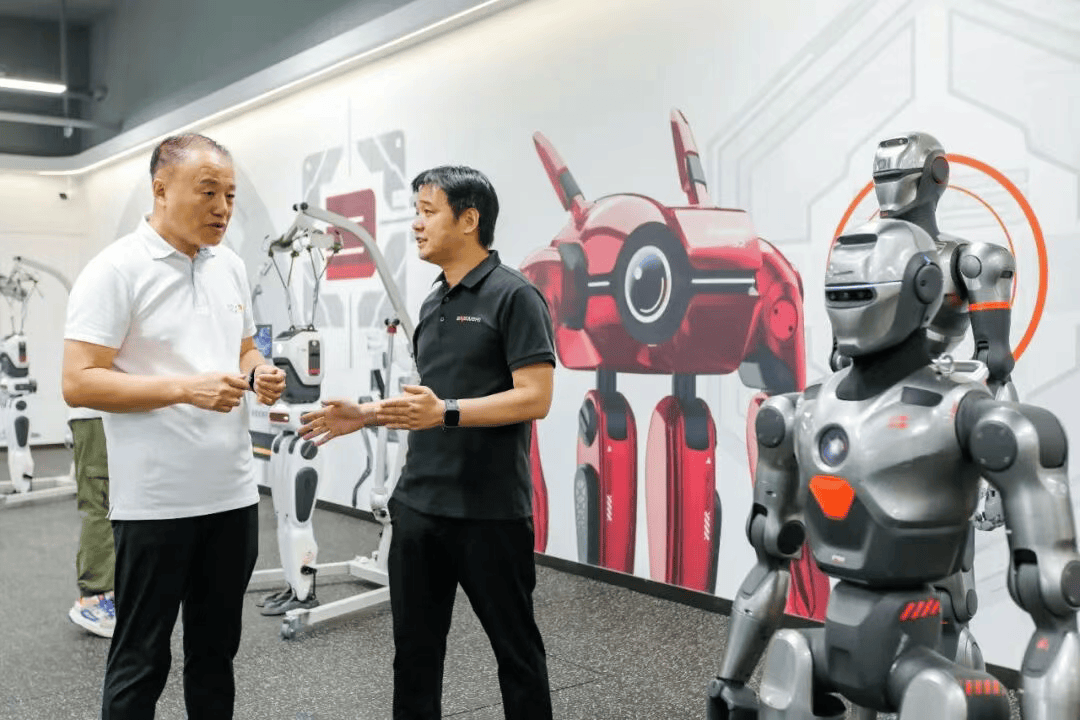

与众擎机器人的合作模式引发行业关注。众擎创始人赵同阳将其类比为智能手机生态——众擎专注机器人本体与传感器研发,提供标准化硬件平台和原始感知数据;多伦科技等合作伙伴则负责场景算法开发与系统集成。"就像不同手机厂商处理同一张照片会得出不同结果,我们的开放架构允许合作伙伴根据需求定制解决方案。"赵同阳解释道。

这种分工模式背后,是人形机器人研发的两条技术路径之争。当前行业分为通用型与专用型两大阵营:前者以"世界模型"为核心,追求类人认知能力;后者则深耕特定场景,通过软硬件协同优化实现快速落地。众擎选择的后者路线,使其在产能建设上更具优势。

针对市场关注的交付能力,赵同阳表示,众擎正在建设6000平方米生产基地,预计11月底投产,届时月产能将达500台。他特别强调,机器人制造可借鉴汽车产业链经验,自动化产线与品质测试环节均能对接成熟供应商,这为快速扩产提供了保障。

在产品定价策略上,众擎瞄准家庭场景推出"轻算力"方案。赵同阳认为,当前高端人形机器人动辄五六十万元的价格,相当于豪华汽车,这阻碍了大众市场接受度。"我们希望通过降低算力要求、提升安全性,打造能辅导孩子作业、提供情绪陪伴的'动口不动手'型产品。"他透露,规模化生产将带来显著成本下降:3000台量产可使成本降低30%-40%,3万台量产则可能降至初始成本的三分之一。

续航能力作为人形机器人商业化瓶颈,也取得技术突破。众擎在世界机器人大会发布的T800型号采用固态电池,在相同体积下续航时间较传统锂电池提升一倍。通过新材料电机设计与算法优化,机器人能耗可降低20%-30%。"这些创新使机器人能持续工作更长时间,为家庭场景全天候服务奠定基础。"赵同阳说。

行业分析机构光大证券指出,2025年将成为人形机器人量产关键年。万台级生产规模不仅将带动产业链成熟,更重要的是通过海量数据采集与训练,解决当前机器人泛化能力不足的痛点。随着成本下降与性能提升,人形机器人有望从专业场景走向消费市场,真正进入千家万户。