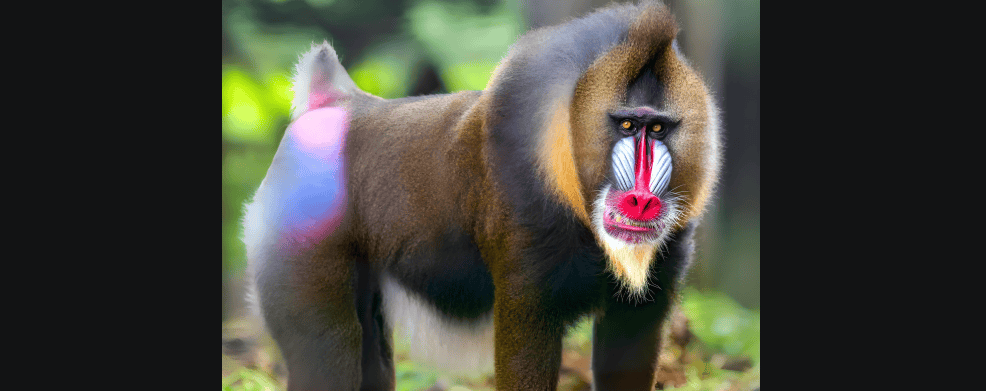

山魈,这一神秘而迷人的生物,不仅是自然界中的独特存在,更是跨越文化和科学领域的桥梁。其背后隐藏的故事与文化,引人深思。

回溯至1758年,瑞典自然学家卡尔・林奈首次发现并命名了山魈。他将这种灵长目动物命名为Simia sphinx,后来学名调整为Mandrillus sphinx。林奈之所以选择“sphinx”这一名字,是因为他认为山魈的外貌与非洲神话中的猛兽sphinx颇为神似。这一命名不仅为山魈确立了科学身份,更赋予了它一种神秘色彩,成为人类研究和认识这一物种的重要起点。

然而,在中国文化中,山魈却承载着截然不同的意义。中国人并未直接翻译其名称,而是借用了《山海经》中的山魈形象进行借代。《山海经》中描述的赣巨人,具有人面、长臂、黑身有毛等特征,与山魈颇为相似。尽管《山海经》中的山魈与非洲山魈并无直接联系,但这一描述却让人不禁遐想,中国古人是否也曾发现过类似生物。在中国古代,山魈被视为奇幻生物的代表,承载着古人对自然的敬畏和对未知的好奇。

山魈不仅在文化中占据重要地位,在科学研究领域同样具有独特价值。作为灵长目动物的一员,山魈具有独特的生理特征和行为模式。它们生活在非洲的热带雨林中,形成了复杂的社会结构和行为方式。通过对山魈的研究,科学家们得以深入了解灵长目动物的进化历程、群体行为和生态适应性。这不仅对生物学研究具有重要意义,更为保护生物多样性提供了科学依据。

在文化传承方面,无论是非洲的山魈文化还是中国《山海经》中的山魈传说,都承载着丰富的历史和文化内涵。这些文化元素是人类智慧的结晶,反映了不同民族对自然和未知世界的认知和想象。我们应该以尊重和包容的态度对待这些文化差异,通过研究和传播,让更多人了解和认识山魈背后的文化价值。

尽管非洲山魈与《山海经》中的山魈并无直接联系,但它们都在各自的领域中发挥着重要作用。非洲山魈作为自然界的独特生物,成为了科学研究的对象;而《山海经》中的山魈则成为了中国文化中的奇幻元素,承载着古人的想象和传说。

山魈的独特魅力不仅在于其外表的神秘和奇特,更在于它所承载的文化和科学价值。我们应该以科学的思维去探索山魈的奥秘,以文化的视角去欣赏它所承载的历史与传统。通过不断挖掘和发现,我们可以更深入地了解这一物种,以及它在不同文化中的独特地位和意义。