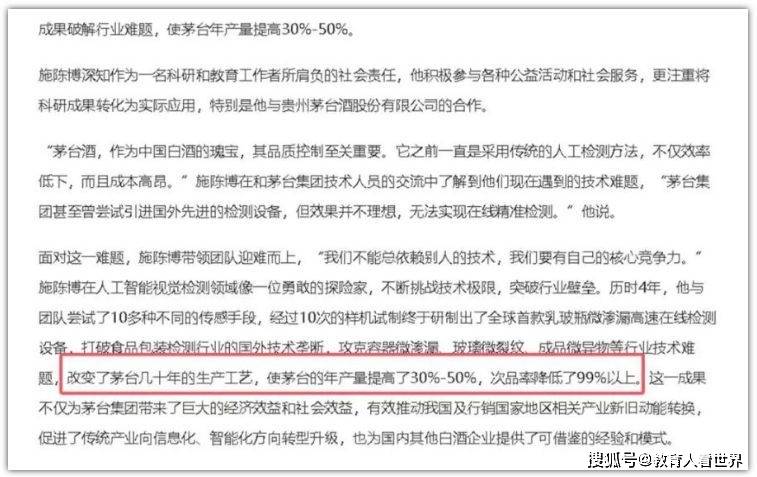

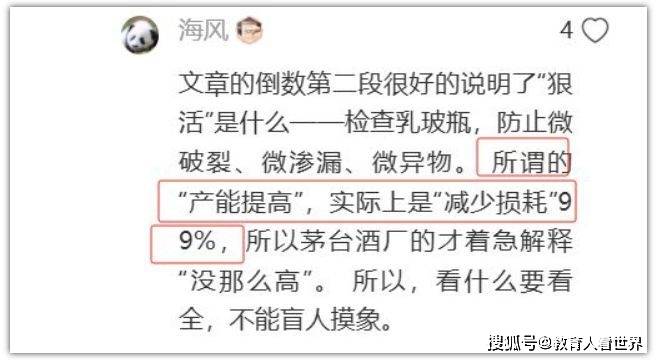

近期,一篇来自山东科技大学的报道在网络上引发了广泛争议。报道声称,该校施陈博教授团队研发的一项技术助力茅台酒年产量提升了30%-50%。然而,这一说法迅速遭到了茅台集团的否认,称产量不可能有如此大幅度的增长,并指出该技术仅用于包装检测,与酿造工艺无直接关联。这一反转,不仅让公众对报道的真实性产生了质疑,也引发了人们对高校科研诚信、产学研合作以及高校宣传方式的深刻反思。

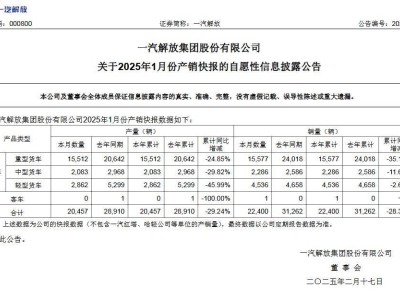

据报道,施陈博教授团队研发的“乳玻瓶微渗漏检测设备”打破了国外技术垄断,显著降低了茅台酒的次品率。然而,山东科技大学在宣传时,却将这一技术成果“包装”成了能够大幅提升茅台酒产量的“神奇武器”。这种夸大其词的宣传方式,不仅误导了公众,也损害了茅台集团的声誉。茅台集团作为上市公司,其产量数据对于股价和投资者信心具有重要影响。

此次事件暴露出的高校科研诚信问题令人担忧。高校作为科学精神的灯塔,其科研成果的发布应当严谨、真实。然而,在一些高校中,为了追求招生、经费和社会声誉,科研成果的功利化包装倾向日益明显。这种“注水”操作不仅损害了科研的公信力,也误导了公众对科研的认知。

此次事件也反映出产学研合作中存在的深层次问题。高校科研与企业需求之间的脱节现象依然严重。高校科研往往容易陷入“闭门造车”的困境,而企业则更关注实际生产中的痛点问题。如果双方缺乏深度沟通和合作,那么科研成果就很难转化为实际生产力。

从更深层次来看,此次事件也暴露出教育价值观的偏差。高校如果一味追求“轰动性成果”,而忽视科研的务实性,那么就会培养出“擅长包装数据”而非“解决真问题”的人才。教育的核心在于教会学生敬畏真理、尊重事实。如果高校不能建立严格的科研成果审核机制,鼓励教授深耕产业一线,那么类似的事件还会再次发生。

此次“教授助茅台增产”的闹剧不仅是一起简单的数据争议事件,更是一次对高校科研诚信、产学研合作以及教育价值观的深刻反思。高校应该以此为契机,加强科研诚信建设,推动产学研深度融合,培养更多能够解决实际问题的人才。