近期,我国民政部公布了一组引人深思的婚姻数据。数据显示,2024年第四季度全国结婚登记数为610.6万对,相比2023年同期的768.0万对,减少了157.4万对,降幅达到了20.5%。与此同时,离婚登记数则略有上升,从2023年第四季度的259.3万对增加至262.1万对。

这一显著变化引发了公众对现代婚姻观念的广泛讨论。随着社会的不断进步,年轻人对于婚姻的看法日益多元化,他们开始更多地思考婚姻的本质和意义。

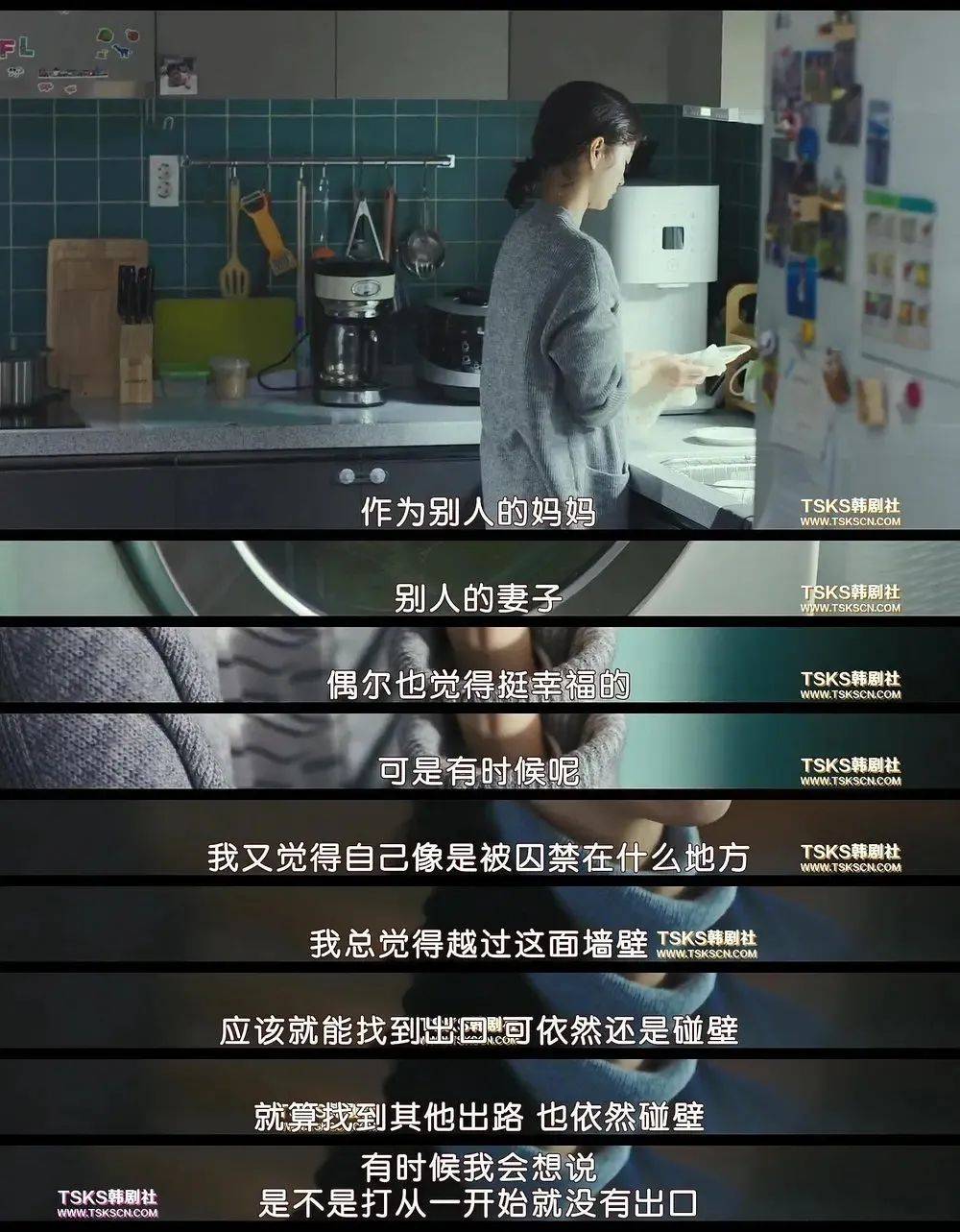

恐婚现象在当代社会中愈发普遍,其背后的原因复杂多样。首先,对自由和自我的担忧是许多人面对婚姻时的心理障碍。步入婚姻意味着需要承担更多的责任和义务,个人的时间和空间往往会受到限制,这种束缚感让不少人望而却步。

其次,原生家庭的影响也不容忽视。如果一个人在成长过程中目睹了父母婚姻的不幸,或者身边有家人朋友经历了失败的婚姻,这些负面的例子往往会加深他们对婚姻的恐惧和不安。

再者,对于被爱和归属感的渴望也是导致恐婚的一个重要因素。一些人在成长过程中长期缺乏关爱和认可,这种情感的缺失让他们在亲密关系中更加敏感和脆弱,担心婚姻会成为又一次的失望和伤害。

与对方家庭的深入交往也是许多年轻人担忧的问题。在中国文化背景下,婚姻不仅仅是两个人的事,更是两个家庭的事。这种复杂的家庭关系往往带来诸多矛盾和冲突,让不少人对婚姻望而却步。

特别是对于女性而言,婚姻与生育的紧密绑定更是让她们感到压力重重。从怀孕到分娩,再到孩子的抚养和教育,这一系列的挑战让不少女性对婚姻产生了恐惧和犹豫。

然而,尽管婚姻存在着诸多挑战和不确定性,但它依然承载着无数人的美好愿景和期待。婚姻不仅提供了法律上的保障和资源整合的机会,更是应对家庭和社会压力的有效途径。同时,婚姻中的仪式感和契约精神也强化了关系的稳定性和韧性。

那么,什么是健康、幸福的婚姻关系呢?这并没有绝对的标准答案。但好的关系往往具有一些共同的特征:双方能够相互理解、支持和照顾;共同确立一致的目标并为之努力;保持适当的边界感;拥有有效的沟通和解决问题的能力;以及从争吵和矛盾中修复关系、重建亲密的能力。

在这样的关系中,双方都感到被充分爱着和信任着,可以放松地展现自己最真实的样子。为了构建这样的关系,我们需要首先做好自己,充分了解自己、理解自己并相信自己。同时,在关系中不断成长和磨合也是至关重要的。

面对婚姻这一人生大事,我们需要给自己更多的时间去思考和探索。不要被外界的因素干扰而轻易做出决定,保持对各种可能性的开放态度。在不断的自我探索和体验关系中,我们会逐渐找到属于自己的真心答案。