近日,一段关于春秋航空航班上温度过低的视频在网络上引发了广泛关注。视频中,乘客王女士在上海飞往广州的航班上,用手机记录下舷窗上凝结的白色水雾,同时表达了对舱内温度过低的不满。邻座老人也抱怨冷气开得过于强劲,而空乘人员告知毛毯需扫码购买,每条15元。

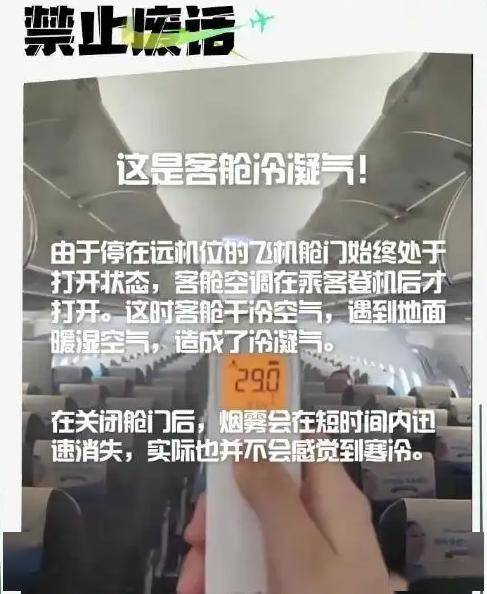

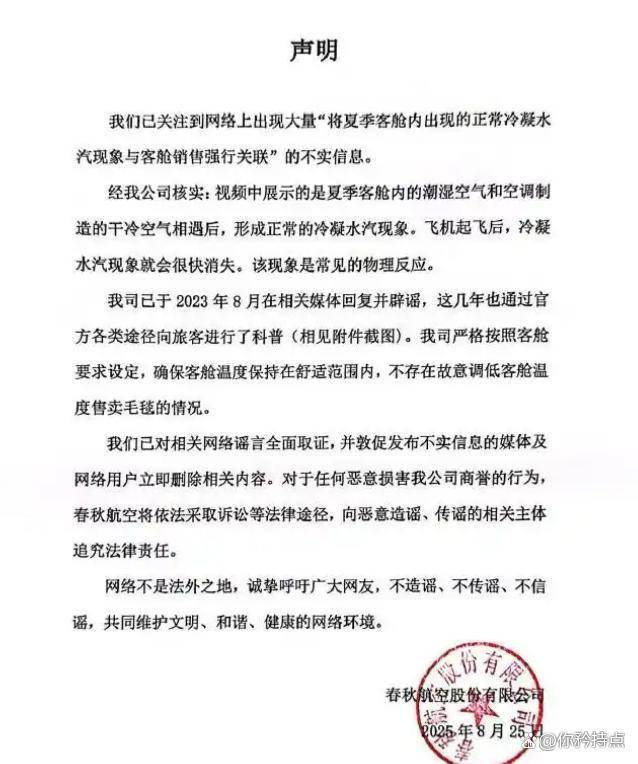

该视频迅速在网络上发酵,标签#春秋航空冷库体验#下聚集了大量网友的相似经历。面对舆论压力,春秋航空官方于两天后发表声明,否认了“故意调低温度卖毛毯”的谣言,解释称舱内雾气是夏季潮湿空气与空调冷气相遇产生的正常冷凝水汽,并表示客舱温度严格遵循舒适标准。

然而,声明并未平息网友的质疑。多位乘客提供了航班记录,显示舱温显示与体感温度存在较大差距。例如,有乘客在昆明飞往厦门的航班上,舱温显示22℃,但体感温度计实测仅18℃。航空工程师指出,冷凝水汽的生成量受空调制冷强度影响,当外部湿度较高且空调设定温度过低时,会加剧雾气现象,这解释了乘客为何将白雾与低温体感联系起来。

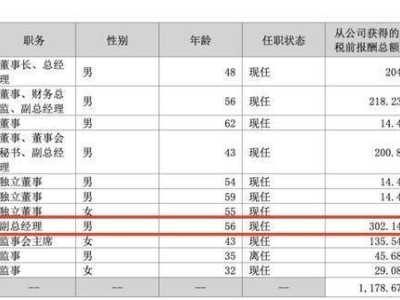

春秋航空的收费毛毯政策也成为争议的焦点。其官网明确公示,经济舱不提供免费毛毯,15元毛毯为一次性购买产品。这种将传统航空包含在票价中的服务拆分为付费项目的模式,是廉价航空的核心逻辑。然而,当基础保暖需求成为付费项时,引发了乘客的强烈不满。有常旅客算了一笔账,发现加上各项附加费后,春秋航空的机票价格并不比全服务航空便宜多少。

春秋航空在2023年曾就冷凝水汽现象进行过科普,但此次争议再度爆发,显示出科普的失效。乘客拍摄的冷雾视频在网络上迅速传播,转发量远超之前的科普动画。法律追责的强硬姿态也引发了两极反应,有支持者认为造谣应付出代价,但也有质疑者提出应公开实时舱温数据以增加透明度。

廉价航空模式在全球范围内都面临着信任危机。美国联合航空CEO曾公开炮轰廉价航空模式,认为其本质上是对消费者的欺骗。数据显示,多家廉航的附加费占比极高,欧盟消费者协会已提案要求廉航公示含所有必需服务的总价。在中国,廉价航空面临着更为复杂的挑战,包括高昂的燃油成本和机场起降费等。

此次事件再次将廉价航空的商业模式推上了风口浪尖。冷凝水汽的消散或许只是时间问题,但乘客心中的信任危机却难以轻易化解。或许,唯有通过更加透明的舱温数据公示和更加人性化的服务策略,才能逐步修复乘客与廉航之间的信任关系。