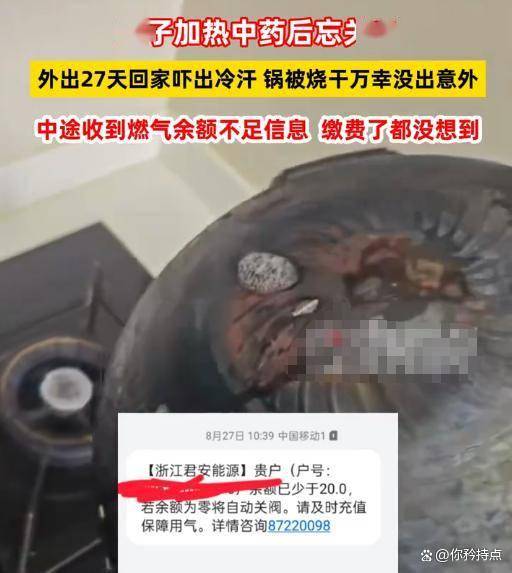

浙江玉环一户居民家中上演惊魂一幕:无人看管的煤气灶持续燃烧27天后,锅具被烧成透明状,厨房墙壁布满焦痕。这起由"最小火加热中药"引发的险情,经当事人拍摄视频曝光后,迅速引发社会对燃气安全的全民讨论。

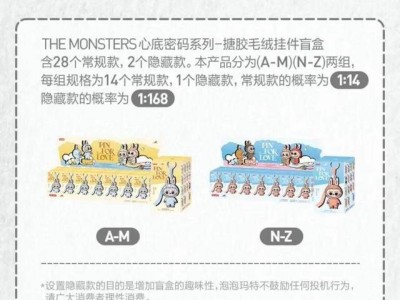

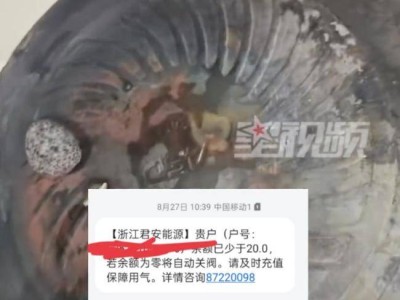

据当事人回忆,8月初为煎煮中药将煤气灶调至最小火,取出药包后因急事外出,竟忘记关闭阀门。期间虽收到燃气余额不足提醒并完成充值,却始终未察觉家中隐患。这把在无熄火保护装置的灶具上持续燃烧的火焰,幸而未引燃积聚的燃气,否则整栋居民楼都将面临灭顶之灾。

法律界人士指出,该行为已涉嫌违反《刑法》第一百一十四条。即便未造成实际伤亡,但持续27天的明火泄漏存在"现实危险性",一旦燃气浓度达到爆炸极限,后果不堪设想。根据《消防法》第六十四条,过失引发火灾者即使不构成犯罪,也将面临行政拘留及罚款处罚。

这并非孤立事件。统计数据显示,2023年全国发生燃气事故612起,造成77人死亡、434人受伤。今年3月河北三河燕郊镇发生的燃气爆燃事故,更是三年内在同一地点第三次上演,导致7死27伤的惨剧。这些数字背后,暴露出燃气安全链条的全面失守。

调查发现,家庭燃气使用存在三大致命隐患:首先是设备老化问题,普通橡胶软管使用两年即需更换,但多数家庭仍在超期使用;其次是灶具质量堪忧,低价产品普遍缺失熄火保护装置;最普遍的则是用气陋习,"忘关阀门"这类疏忽在居民中极为常见。更令人震惊的是,第三方施工破坏燃气管线引发的事故占比最高,野蛮开挖行为屡禁不止。

针对频发的燃气事故,专业机构推出"自检四式"与"应急五步":自检时可通过涂抹肥皂水查漏气、倾听异常声响、嗅闻臭鸡蛋味、观察燃气表是否空转;遇险情应立即关闭阀门、开窗通风、禁用电器、撤离现场并室外报警。设备升级方面,强制使用带自动熄火保护装置的国标灶具,睡前关闭燃气表前阀成为硬性要求。

制度层面改革迫在眉睫。当前老旧管网改造存在资金缺口,监管排查常陷入"运动式治理"怪圈。部分城市已开展创新实践:广东揭阳将燃气安全知识纳入校园教育,通过学生竞赛带动家庭学习;多地强制推进金属软管更换,从源头切断胶管老化导致的泄漏风险。

从银川富洋烧烤店"6•21"特大爆炸到燕郊街区三年三爆,血淋淋的教训警示我们:安全漏洞的每一次"侥幸",都在为灾难累积风险。那口被烧成透明的锅具,恰似一面照妖镜,映照出日常生活中的安全盲区。当公众调侃"充值燃气救全楼"时,更应反思:我们是否也在用习惯性忽视对待家中的火源?燃气作为驯服的能源,一旦挣脱规范约束,瞬间就会变成吞噬生命的猛兽。