近日,中国保险行业迎来了一项重大调整,预定利率的变动引发了广泛关注。保险经纪人林先生在朋友圈分享了一条重要消息:“8月31日后,保险产品预定利率将进入1时代,有购买需求的朋友切勿错过这个窗口期!”

这一消息源自中国保险行业协会官网,7月25日,协会发布公告称,人身保险业责任准备金评估利率专家咨询委员会在二季度例会上达成共识,当前普通型人身保险产品的预定利率研究值被确定为1.99%。

这一研究值相较于之前的2.13%下调了14个基点。根据相关规定,若预定利率最高值连续两个季度高于研究值25个基点及以上,则需下调预定利率。目前,普通型人身保险产品的预定利率上限为2.5%,已满足下调条件。

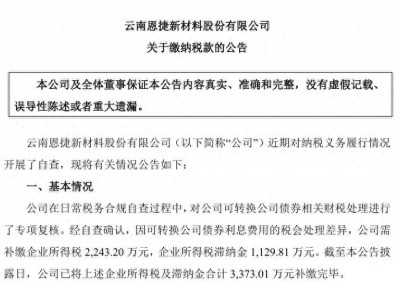

多家头部险企迅速响应,中国人寿、中国平安人寿、中国太平洋人寿等公司相继发布公告,宣布调整新备案保险产品的预定利率最高值。同时,这些公司明确表示,自2025年8月31日24时起,将不再接受超过预定利率最高值的保险产品投保申请。

以中国人寿为例,该公司宣布将普通型保险产品的预定利率最高值调整为2.0%,分红型为1.75%,万能型保险产品最低保证利率最高值为1.0%。平安人寿和太保寿险也发布了类似的调整公告。

此次调整的背景是金融监管总局发布的《关于健全人身保险产品定价机制的通知》和《关于建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制有关事项的通知》。根据这些规定,若保险产品预定利率连续两个季度高于研究值一定幅度,保险公司需在两个月内完成新老产品的切换。

事实上,自去年第四季度以来,“预定利率研究值”已连续两次下调,从2024年四季度的2.34%降至2025年一季度的2.13%,再到二季度的1.99%。这意味着,普通型人身险预定利率上限2.5%的时代即将成为历史。

此次预定利率的调整,对保险行业产生了深远影响。北京大学应用经济学博士后朱俊生认为,监管部门建立的与市场利率挂钩的预定利率动态调整机制,有助于保险行业及时顺应利率变化,防范利差损风险。在当前中长期市场利率延续下行趋势的背景下,这一调整显得尤为必要。

普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾也表示,预定利率的下调是保险行业主动进行资产负债管理和预防利差损风险的重要举措。虽然短期内可能降低保险产品对消费者的吸引力,加大销售难度,但长期来看,这有助于保护保险公司,减少长期利差损的可能性。

值得注意的是,此次调整结果对分红险相对有利。由于分红险预定利率上限下调幅度较小,这有助于分红险的销售。保险经纪人刘先生表示,在未来一个月的时间窗口里,他将重点推荐分红险和重疾险。

然而,随着消费者趋于理性,产品定价与收益构成更加透明,依靠“利率噱头”吸引客户的空间正在收窄。朱俊生指出,从最新的调整结果来看,多数保险公司产品的实际预定利率已接近2%,因此很难再出现某几家险企“突围式热卖”的情况。保险公司应更关注“质”的提升与队伍留存,以应对市场变化。

今年以来,人身险公司销售整体面临较大挑战。一方面,行业为了应对利率下行而主动调整产品策略,降低预定利率水平,加大浮动收益类产品的占比,导致产品对消费者的吸引力下降;另一方面,去年预定利率下调前的炒停售行为在一定程度上透支了市场需求,加剧了今年市场消费能力不足的局面。此次部分保险公司主动下调产品预定利率,也是应对市场变化的积极举措。