随着金融市场情绪的回暖,基金净值普遍上扬,投资基金再次吸引了大众的目光。近期,记者观察到,基金购买行为已不仅局限于金融机构、银行网点或理财平台等传统渠道,而是逐渐渗透到社交媒体的内容生态中。B站、小红书、微博、抖音等平台上,一股名为“基金博主”的新型内容传播浪潮正在迅速崛起,成为年轻人探索基金投资的重要途径。

这些基金博主通常以“记录实盘操作”、“分享个人心得”或“入门教学指导”为主题,吸引粉丝关注、点赞甚至跟随投资。他们运用轻松的语言解读投资逻辑,以日常生活化的语境降低投资门槛,通过展示收益情况激发投资者的兴趣。在流量与财富焦虑交织的当下,为新一代投资者提供了全新的参考视角。

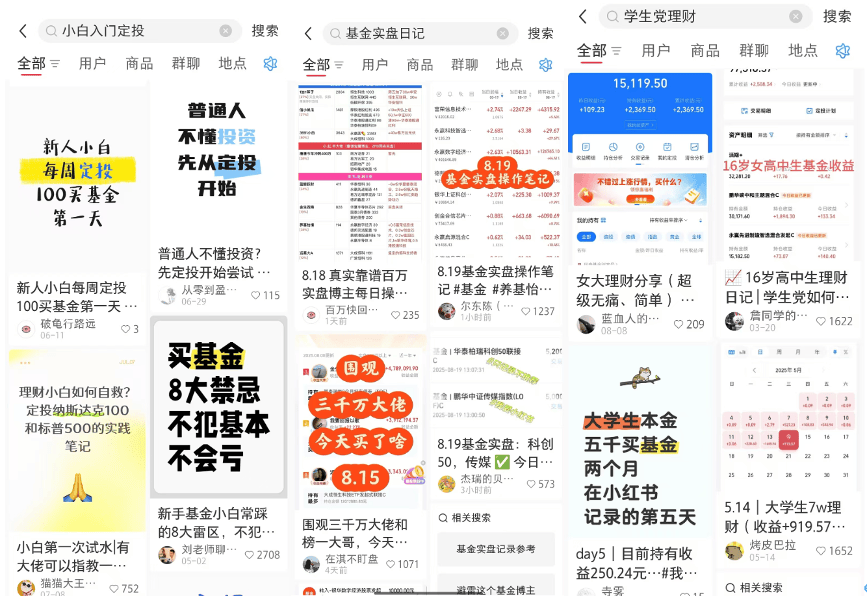

“晒收益”、“写投资日记”等行为,使得基金在社交媒体上不再是单调的金融产品,而是成为了可记录、可展示、可交流的生活内容。在社交平台搜索框内,诸如“基金实盘记录”、“学生党理财攻略”、“小白定投入门”等关键词,能够关联出大量相关内容,基金投资也因此被赋予了更多的社交属性和情绪价值。

用户通过分享每日盈亏变化、展示持仓截图、记录理财故事等方式,吸引关注并形成以内容互动为基础的投资社群。这种呈现方式不仅降低了基金投资的知识门槛,还模糊了其与日常生活内容的界限,使得理财行为逐渐融入了生活方式,呈现出美学化的趋势。

在大学生、职场新人等年轻用户群体中,围绕“如何以有限收入定投”、“理财如何提升生活安全感”、“成为理财达人”等叙事逻辑的内容表达方式,既体现了对经济独立话语的认同,也是情绪共振下的消费选择。这类内容往往搭配强烈的视觉元素和个人化叙述,更容易被平台算法推荐,成为热门类别。

一位大型基金公司的投资顾问表示:“与机构主导的专业推荐路径相比,社交平台上的内容更像是软性渗透和同温层扩散,在潜移默化中影响用户的决策。”

除了内容生产,这类基金博主也逐渐建立起自己的商业模式。从引导用户开户到销售基金,从提供投资组合建议到设立会员社群,基金相关内容正被有意识地构建为变现闭环。博主们通过短视频、图文或直播等形式建立信任关系,再以“实盘透明”和“教学讲解”增强粉丝粘性,进而引导粉丝参与开户、申购基金、加入私密社群或购买付费课程。

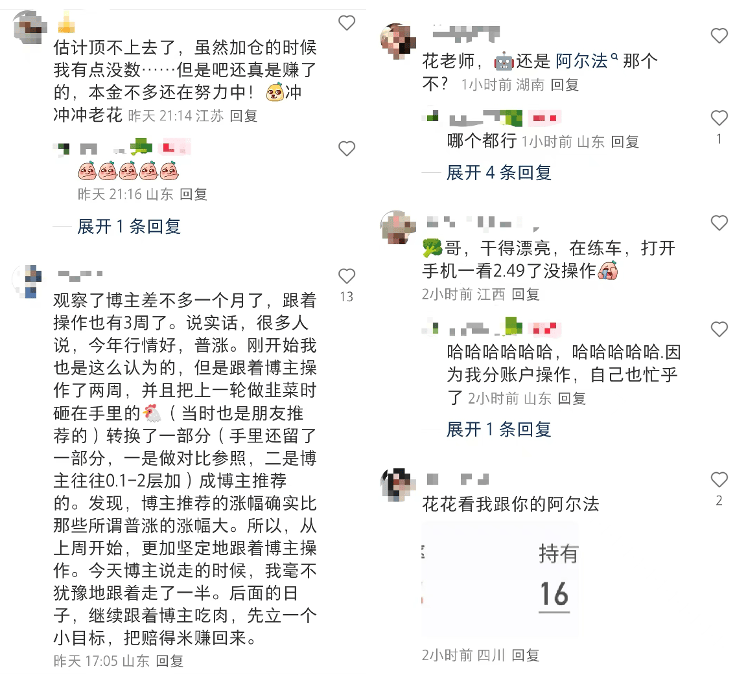

值得注意的是,基金博主与粉丝之间的关系并非简单的“推荐—被推荐”,而是一种长期陪伴式的“准社群运营”。博主们通过持续输出实盘动态、解读市场波动、记录个人投资体验,塑造出与粉丝共同成长的形象。这种模式强化了博主的人设,也增强了粉丝的留存意愿和参与热情。

晒出自己的账户盈亏截图是博主们常用的方式之一。在粉丝眼中,实盘意味着博主也在进行投资,敢于共同承担涨跌,从而产生天然的信任感和代入感。这种情绪联结不仅模糊了信息提供者与投资执行者之间的界限,也让粉丝更容易接受博主的建议,甚至愿意长期追随并参与其设定的投资组合。

在不少社交平台的私域生态中,粉丝会主动加入群组、打赏、购买课程,甚至为博主建立后援会。他们对博主的言论高度信任,愿意跟随其节奏进行投资。这种黏性不仅提升了内容的传播力,更直接转化为消费与投资行为。相比传统投顾服务中较为疏离的客户关系,这种“拟社交型信任”更为稳固且高频。

然而,这种基金相关内容的快速传播和变现也引发了合规层面的争议。核心问题在于,个人在未取得基金从业资质、未注册为基金销售机构的前提下,是否可以公开发表投资观点?这些观点是否构成销售建议?一旦粉丝跟投亏损,责任该如何界定?

相关法律人士指出,根据现有规定,自媒体平台上的个人为粉丝提供基金操作建议、推荐公募基金产品,需要特定的资质和牌照,否则可能违规。个人若未取得相关资质,擅自从事荐基、组合推荐、代客下单等行为,同样涉嫌违规。同时,夸大宣传收益、弱化风险披露的表达方式,也可能构成误导消费者。

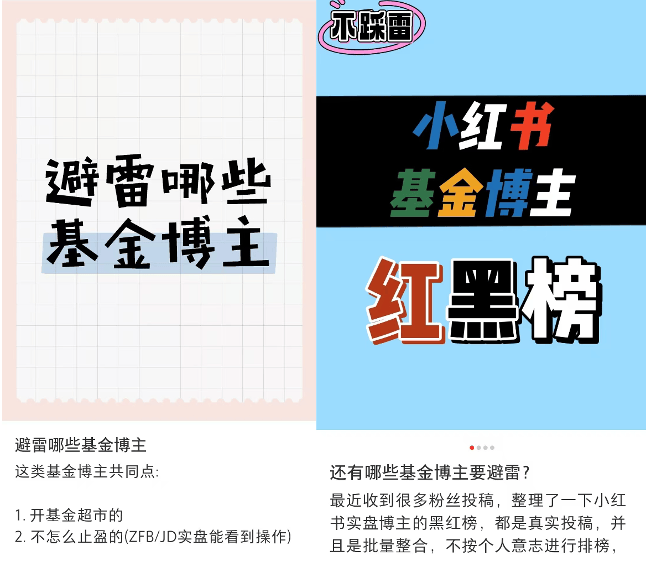

随着基金类内容在社交平台的大量涌现,一些资深用户和投资者开始对博主行为进行甄别与评价。在多个社交平台与理财社区中,陆续出现了“基金博主推荐榜单”、“基金KOL避雷指南”等帖子。这些榜单的评判标准大多围绕讲解是否通俗易懂、逻辑是否自洽,是否存在只晒收益、不谈风险的倾向,以及广告植入是否频繁且隐蔽等方面展开。