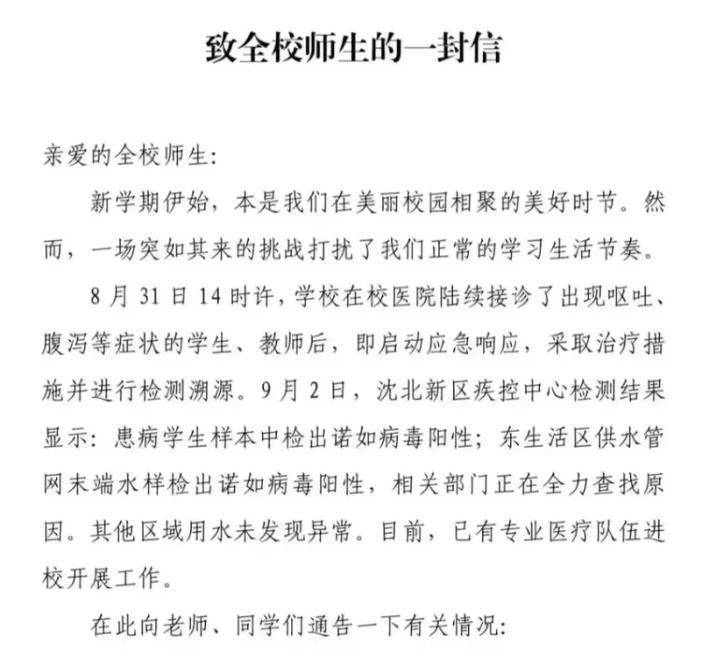

近日,沈阳师范大学爆发一起因水质污染引发的公共卫生事件,引发社会广泛关注。据沈阳市疾病预防控制局通报,该校自8月31日起陆续出现学生呕吐、腹泻等症状,截至9月7日17时,累计报告胃肠炎病例2087人,其中1817人已康复,270人仍存在轻症症状。

经疾控部门调查,事件系第三生活区自备井蓄水池受诺如病毒污染所致。目前,涉事水井已被封闭,学校正协调市政部门接入统一供水管网,以保障师生用水安全。尽管多数患者症状轻微且已好转,但此次事件仍对校园秩序造成冲击,部分课程临时调整,学生家长也对此表示担忧。

记者了解到,该校长期依赖自备井供水,这类设施常见于市政管网未覆盖区域,虽成本较低,但管理维护难度较大。若检测流程流于形式,或设备老化未及时更新,极易引发水质污染。此次事件中,蓄水池防护措施的漏洞成为病毒传播的关键环节,暴露出校园基础设施管理的薄弱环节。

值得关注的是,多名学生在社交平台反映,早在事件发生前,该校东生活区供水已出现异常,如水体浑浊、有铁锈味等,但校方未及时介入调查,直至大规模感染暴发才采取应急措施。这种对安全隐患的忽视,不仅加剧了事件严重性,也引发公众对校方应急响应能力的质疑。

目前,疾控部门虽已确认污染源为诺如病毒,但病毒侵入路径、管理责任界定等问题仍待厘清。例如,蓄水池作为重点防护区域,为何未能有效阻隔病毒?全校供水管网是否全面检测?后续是否启动问责程序?这些疑问尚未得到明确答复,导致公众对事件处理的透明度存疑。

校方此前通报称,已在东生活区供水管网末端水样中检出诺如病毒,但未详细说明污染扩散范围及防控细节。随着调查深入,公众期待看到更完整的责任链条和改进方案,而非仅停留于污染源确认阶段。公共卫生事件的处理需兼顾时效性与彻底性,任何模糊地带都可能削弱公众信任。

校园水质安全直接关乎学生健康,此类事件暴露出基础设施升级的紧迫性。学校应加快接入市政供水系统,同时建立常态化水质监测机制,确保检测项目覆盖全面、结果公开透明。完善舆情反馈渠道,及时回应学生关切,也是避免危机升级的关键。

监管部门亦需强化日常抽查,将安全隐患排查纳入常态化工作,而非仅在事件发生后介入。通过制度性约束和技术升级,构建从水源到终端的全链条防护体系,方能筑牢校园安全防线。