一场因婚外情引发的财产纠纷,在重庆引发广泛关注。一位女企业家为促成已婚男下属离婚,慷慨支付300万元作为补偿,却在同居一年后反目,最终对簿公堂。

朱某某是重庆某公司负责人,何某则是她公司新入职的年轻员工。两人在工作接触中逐渐产生感情,并达成共识:各自解除现有婚姻后组建新家庭。为推动何某与原配陈某离婚,朱某某主动向陈某账户转入300万元,用于支付离婚补偿、子女抚养等费用。

然而,朱某某与何某共同生活仅一年便因矛盾分手。朱某某随即以"不当得利"为由,将何某及其前妻陈某告上法庭,要求返还这笔巨款。一审法院认为,该赠与行为违背社会公序良俗,判决陈某需全额返还。

陈某与何某不服判决提起上诉。二审法院审理发现,朱某某提供的证据均无法证明其有直接向陈某赠与的意图,实际是代何某履行离婚补偿义务。法院进一步指出,朱某某基于特定目的完成支付后,又以无效为由要求返还,这种行为既违反诚信原则,也违背公序良俗。

二审法院援引"不法原因给付不得请求返还"的法律原则,认为朱某某的行为本质上是通过金钱干预他人婚姻关系,其后续主张返还的请求不应得到支持。最终,法院撤销一审判决,驳回朱某某全部诉讼请求。

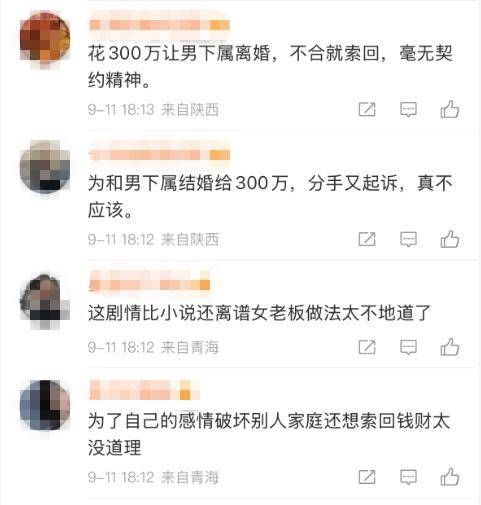

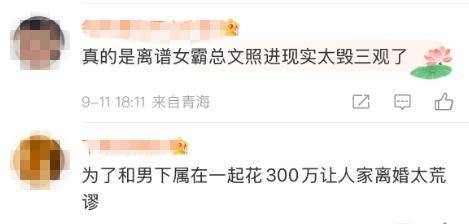

这起案件在社交媒体引发热议。多数网友认为,用金钱解决情感问题的行为本身就存在道德风险,法律不应保护这种违背公序良俗的交易。也有法律人士指出,该判决体现了司法对婚姻家庭关系的严格保护,警示公众勿将情感关系物质化。