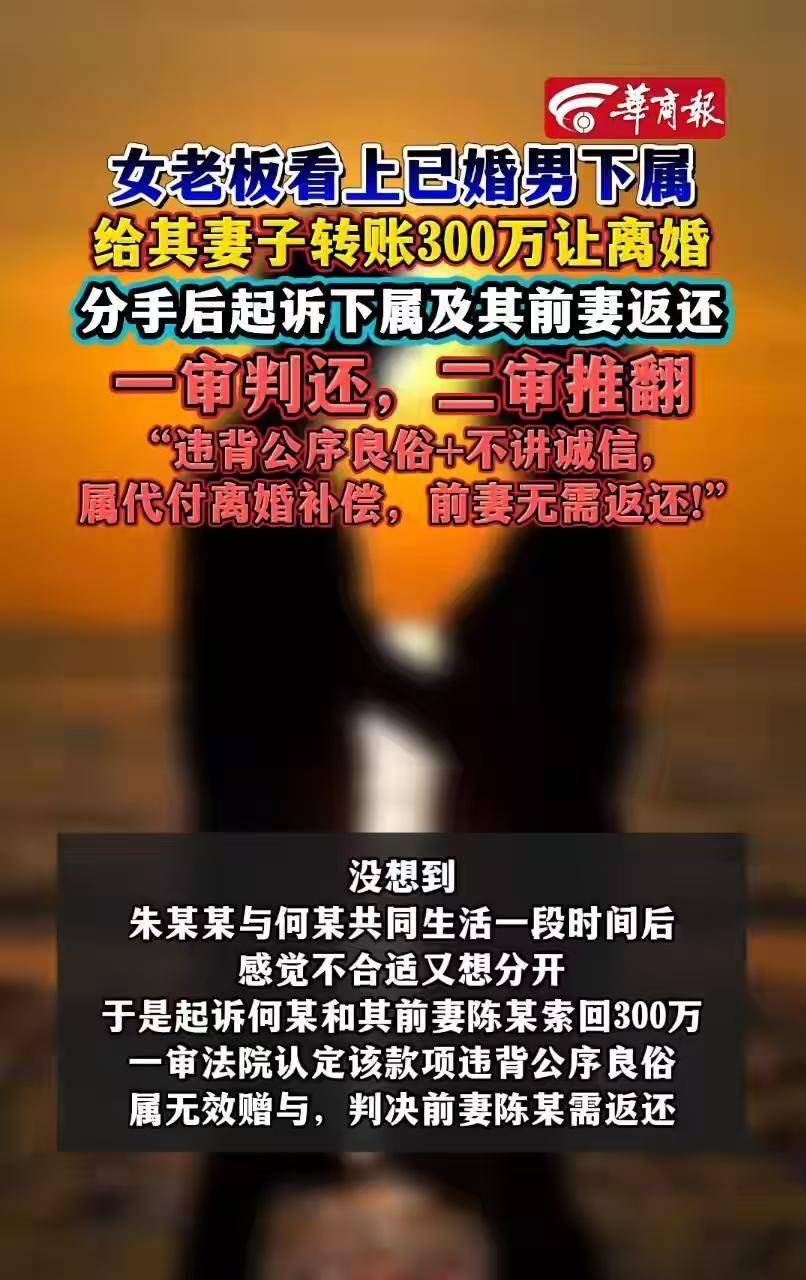

重庆近日发生的一起民事纠纷案件引发社会广泛关注,案件涉及婚外情、巨额财产转移及法律伦理的复杂交织。女企业家朱某为与已婚男下属组建新家庭,主动向其配偶支付300万元作为离婚补偿,后因感情破裂索要款项未果,最终二审法院驳回其全部诉求,判决结果引发公众对道德与法律边界的热烈讨论。

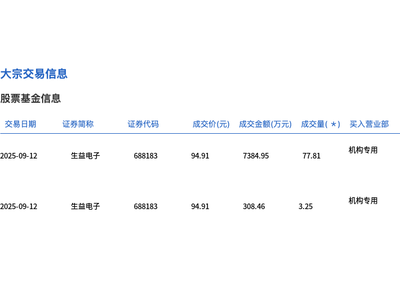

据庭审记录显示,2018年朱某在经营企业过程中与员工何某发展出超越职场的关系。当时何某已婚并育有子女,朱某本人亦处于婚姻状态。双方协商各自解除婚姻关系后重组家庭,朱某率先完成离婚手续,但何某的配偶陈某因子女抚养问题拒绝离婚。为促成何某离婚,朱某在2018年至2019年间分多次向陈某转账共计300万元,明确约定该款项包含离婚补偿及子女抚养费用。

陈某收取款项后办理离婚手续,何某随即与朱某开始同居生活。然而这段基于特殊动机建立的关系很快出现裂痕,双方因性格差异及生活琐事频繁争执,最终朱某提出分手。此时她认为支付300万元的前提条件(与何某结婚)已无法实现,遂以"无效赠与"为由将何某、陈某诉至法院,要求返还全部款项。

一审法院审理认为,朱某支付款项的目的在于破坏他人婚姻关系,该行为明显违背公序良俗,据此判定赠与行为无效,判决陈某返还300万元。陈某与何某不服提起上诉,二审法院经过详细调查后作出截然不同的裁决。

二审法院指出三个关键事实:首先,朱某无法证明该款项属于无偿赠与,现有证据显示这是代何某支付的离婚补偿;其次,朱某作为完全民事行为能力人,应当预见通过金钱干预他人婚姻可能产生的法律风险;最重要的是,法律明确规定"因不法原因给付的财物不得请求返还",朱某试图通过金钱手段破坏合法婚姻的行为本身具有违法性。

主审法官在判决书中强调,民事主体从事民事活动不得违反法律及公序良俗。朱某以金钱为工具介入他人婚姻关系,既违背道德准则也违反法律精神,其事后以"违背公序良俗"为由主张返还财物,实质是对自身违法行为的反悔,法律对此不予保护。最终二审法院撤销一审判决,驳回朱某全部诉讼请求。

法律界人士分析指出,该判决具有典型示范意义。根据《民法典》相关规定,民事法律行为的有效要件包括不违反法律、行政法规强制性规定及不违背公序良俗。朱某的行为同时触犯道德底线与法律红线,其试图通过司法途径弥补自身过错导致的损失,这种"自己违法却要求法律保护"的逻辑显然不能成立。

社会学家对此事件表示,案件折射出部分人群对婚姻制度的轻视态度。婚姻作为基本社会制度,承载着情感联结、家庭稳定及子女抚养等多重功能,任何试图以金钱交易方式破坏婚姻的行为,都将面临道德谴责与法律规制。本案判决再次警示社会:试图通过非常规手段改变婚姻状态,最终可能落得人财两空的结局。